2010年11月18日

法然院

2010年11月17日

11/21 (日) 京都さんぽ ≪ 柚子の里・水尾へ! ≫

いよいよ今週末の日曜日、柚子の里 として親しまれる 水尾の里 を

散策する 京都さんぽ ≪ 柚子の里・水尾へ! ≫ が開催されます。

ところが・・・! 現在のところ、思わぬ参加者の少なさで、正直な

ところ、ちょっとビックリやら、悲しいやら・・・ ( 泣笑 )

ぜひ水尾の里の魅力を感じてもらって、開催まであと数日あります

ので、ぜひ皆さん、ご検討ください~!!

人数が少ない分、若村もみっちりとご案内させていただきます ( 笑 )

ということで、数日前、数年前に来て以来の水尾の里へ下見と

いうことで、しっかり歩いてきました。ぜひ、その時の模様を見て

いただきまして、ご参加をご検討ください~♪ ( 笑 )

さて、スタートは JR山陰本線・保津峡駅。

駅前の紅葉はすっかり彩りよく、保津峡 の 渓谷 も美しさを増して

います。ここをスタートして、渓谷に沿って約3km、小一時間ほど

山間の道を歩くと、水尾の里 へ到着です!

きたー!! 柚子の里 の名に恥じない、いたるところに爽やかな

柚子畑 が広がっています。

のどかな山里の風景と柚子、とってもお似合いですね ( 笑 )

朝に雨が降ったようで、しずくが光る柚子の実です。

今回の散策で 鶏すき と 柚子風呂 をお世話になるおうちです。

水尾の里では柚子風呂と鶏すきを楽しんでもらおうと、里の方

みなさんで盛り上げて受け入れをしてくれています。

地元の方との温かい交流も、水尾の里の魅力のひとつです♪

今回の散策でも柚子風呂に入りますが、お風呂は・・・

という方は、もちろん鶏なべだけでも結構なんです。

とにかく、ゆっくりと水尾の里の風情を楽しんでください。

さて、もちろん、らくたびが主催するわけですから、歴史的な

見どころは外せませんよ! ( 笑 )

平安初期、第56代・清和天皇 が 隠棲の地 に選んだ地が

ここ 水尾 で、清和天皇は 別名・水尾天皇 とも呼ばれている

んです。ここは清和天皇の御魂を祀る 清和天皇社 です。

また、清和天皇が終焉を迎えた 洛東・粟田 の 円覚寺 が、

後世になって天皇と因縁のある 水尾山寺 へ移されて、

それが現在、水尾 でも 円覚寺 と称されています。

さらに水尾山へ進むと、いよいよ 清和天皇陵 への 道しるべ

が見えてきました。ここから清和天皇陵までは、片道約20分

の道のりで、往復で小一時間です。

山際には 美しい紅葉 も。

水尾川のせせらぎを越えて・・・

ここからは約10分ちょっとの石段に~

途中では、水尾の里を一望する絶景ポイントも♪

清和天皇陵が近づくと、石畳の厳かな道になりました。

さぁ、平安初期の第56代・清和天皇陵 が見えてきました。

清和天皇 の 第6皇子・貞純親王 の 子 が、六孫王 と呼ばれた

源経基 という人物で、この源経基こそが 武士 として繁栄を極める

源氏一族の祖 にあたり、源頼朝 や 足利尊氏 も祖をたどれば、

この 第56代・清和天皇 となるわけです。

子孫繁栄 を願って、しっかりと参拝してきました ( 笑 )

さて、水尾の里まで戻ってきました。ここが水尾の里のメインの道。

ほんとにのどかな風景が広がっていますね。

山は紅葉で色づき、里は柚子の黄色に色づく 素敵な水尾の里。

ぜひ皆さん、今週末の日曜日、水尾の里へ一緒に行きませんか~

もちろん、紅葉も見れますよ! ( 必死、笑 )

ぜひ、皆さんのご参加をお待ちしています (^O^)/ ( 笑 ) 若村

11/21(日) ≪ 京都さんぽ ≫

柚子の里・水尾へ!

名物・柚子湯と鶏すきを堪能♪ : 散策の詳細は こちら へ

散策する 京都さんぽ ≪ 柚子の里・水尾へ! ≫ が開催されます。

ところが・・・! 現在のところ、思わぬ参加者の少なさで、正直な

ところ、ちょっとビックリやら、悲しいやら・・・ ( 泣笑 )

ぜひ水尾の里の魅力を感じてもらって、開催まであと数日あります

ので、ぜひ皆さん、ご検討ください~!!

人数が少ない分、若村もみっちりとご案内させていただきます ( 笑 )

ということで、数日前、数年前に来て以来の水尾の里へ下見と

いうことで、しっかり歩いてきました。ぜひ、その時の模様を見て

いただきまして、ご参加をご検討ください~♪ ( 笑 )

さて、スタートは JR山陰本線・保津峡駅。

駅前の紅葉はすっかり彩りよく、保津峡 の 渓谷 も美しさを増して

います。ここをスタートして、渓谷に沿って約3km、小一時間ほど

山間の道を歩くと、水尾の里 へ到着です!

きたー!! 柚子の里 の名に恥じない、いたるところに爽やかな

柚子畑 が広がっています。

のどかな山里の風景と柚子、とってもお似合いですね ( 笑 )

朝に雨が降ったようで、しずくが光る柚子の実です。

今回の散策で 鶏すき と 柚子風呂 をお世話になるおうちです。

水尾の里では柚子風呂と鶏すきを楽しんでもらおうと、里の方

みなさんで盛り上げて受け入れをしてくれています。

地元の方との温かい交流も、水尾の里の魅力のひとつです♪

今回の散策でも柚子風呂に入りますが、お風呂は・・・

という方は、もちろん鶏なべだけでも結構なんです。

とにかく、ゆっくりと水尾の里の風情を楽しんでください。

さて、もちろん、らくたびが主催するわけですから、歴史的な

見どころは外せませんよ! ( 笑 )

平安初期、第56代・清和天皇 が 隠棲の地 に選んだ地が

ここ 水尾 で、清和天皇は 別名・水尾天皇 とも呼ばれている

んです。ここは清和天皇の御魂を祀る 清和天皇社 です。

また、清和天皇が終焉を迎えた 洛東・粟田 の 円覚寺 が、

後世になって天皇と因縁のある 水尾山寺 へ移されて、

それが現在、水尾 でも 円覚寺 と称されています。

さらに水尾山へ進むと、いよいよ 清和天皇陵 への 道しるべ

が見えてきました。ここから清和天皇陵までは、片道約20分

の道のりで、往復で小一時間です。

山際には 美しい紅葉 も。

水尾川のせせらぎを越えて・・・

ここからは約10分ちょっとの石段に~

途中では、水尾の里を一望する絶景ポイントも♪

清和天皇陵が近づくと、石畳の厳かな道になりました。

さぁ、平安初期の第56代・清和天皇陵 が見えてきました。

清和天皇 の 第6皇子・貞純親王 の 子 が、六孫王 と呼ばれた

源経基 という人物で、この源経基こそが 武士 として繁栄を極める

源氏一族の祖 にあたり、源頼朝 や 足利尊氏 も祖をたどれば、

この 第56代・清和天皇 となるわけです。

子孫繁栄 を願って、しっかりと参拝してきました ( 笑 )

さて、水尾の里まで戻ってきました。ここが水尾の里のメインの道。

ほんとにのどかな風景が広がっていますね。

山は紅葉で色づき、里は柚子の黄色に色づく 素敵な水尾の里。

ぜひ皆さん、今週末の日曜日、水尾の里へ一緒に行きませんか~

もちろん、紅葉も見れますよ! ( 必死、笑 )

ぜひ、皆さんのご参加をお待ちしています (^O^)/ ( 笑 ) 若村

11/21(日) ≪ 京都さんぽ ≫

柚子の里・水尾へ!

名物・柚子湯と鶏すきを堪能♪ : 散策の詳細は こちら へ

2010年11月17日

大仙院

2010年11月17日

秋晴れの京都

東山も次第に彩りが深くなってきています。

東山も次第に彩りが深くなってきています。今年は夏の暑さが厳しかったので木々が弱っていると思っていたら、逆によく成長したので美しい紅葉の彩りが期待できるそうです。

さらに秋になってからの順調な冷え込みも紅葉に良い色付きをもたらしているようです。

2010年11月16日

火灯窓

2010年11月15日

銘菓 ≪ 橫濱ハーバー ≫

昨日まで APEC で厳戒態勢が敷かれていた港町・横浜。

横浜開港150年記念としてデザインされた銘菓をいただき

ました~ ( 笑 )

≪ 橫濱ハーバー ≫

2009年3月に横浜へ初入港した世界最大の客船である

クイーンメリー2をデザインしています。

客船が大きすぎて、横浜ベイブリッジをくぐることができず、

大黒埠頭という所に接岸したそうです!

薄く柔らかいカステラ生地で、栗あんをくるんだ美味しい

銘菓です♪ 船を真っ二つにして食べてしまいました ( 笑 )

黒い船の菓子もあるようで、こちらは ≪ 黒船ハーバー ≫

と名付けられています。今人気の幕末ですね!

株式会社ありあけ : 公式HPは こちら へ

横浜開港150年記念としてデザインされた銘菓をいただき

ました~ ( 笑 )

≪ 橫濱ハーバー ≫

2009年3月に横浜へ初入港した世界最大の客船である

クイーンメリー2をデザインしています。

客船が大きすぎて、横浜ベイブリッジをくぐることができず、

大黒埠頭という所に接岸したそうです!

薄く柔らかいカステラ生地で、栗あんをくるんだ美味しい

銘菓です♪ 船を真っ二つにして食べてしまいました ( 笑 )

黒い船の菓子もあるようで、こちらは ≪ 黒船ハーバー ≫

と名付けられています。今人気の幕末ですね!

株式会社ありあけ : 公式HPは こちら へ

2010年11月15日

紅葉の三千院・永観堂

今日はバスツアーに講師として同行してきました。ツアーのメインは

仏像めぐりで、紅葉も楽しもう!というお得なツアーでした ( 笑 )

さすがに山間部の大原、すでに紅葉が進んでいて、見頃と言っても

いいような彩りでした。赤や黄色の紅葉に包まれる往生極楽院は、

まさに来世極楽浄土のような幻想的な雰囲気でした。

大原では三千院と勝林院を拝観して、その後は市内へ戻って

紅葉の名所・永観堂へ。見返り阿弥陀様をしっかり拝んだ後は

境内一円に広がる紅葉の庭をゆっくりと巡りました。

今年は思ったより早い紅葉なんでしょうかね。今日はまたグッと

冷えていましたので、さらに紅葉の彩りが進みそうですね。

仏像めぐりで、紅葉も楽しもう!というお得なツアーでした ( 笑 )

さすがに山間部の大原、すでに紅葉が進んでいて、見頃と言っても

いいような彩りでした。赤や黄色の紅葉に包まれる往生極楽院は、

まさに来世極楽浄土のような幻想的な雰囲気でした。

大原では三千院と勝林院を拝観して、その後は市内へ戻って

紅葉の名所・永観堂へ。見返り阿弥陀様をしっかり拝んだ後は

境内一円に広がる紅葉の庭をゆっくりと巡りました。

今年は思ったより早い紅葉なんでしょうかね。今日はまたグッと

冷えていましたので、さらに紅葉の彩りが進みそうですね。

2010年11月15日

坂本龍馬の暗殺

2010年11月14日

天龍寺

2010年11月13日

南北朝時代

2010年11月12日

学習院

たしか午前中は雲が多かったような感じだったと思いますが(記憶があいまい…笑)、今は爽やかな秋晴れになってきました!

たしか午前中は雲が多かったような感じだったと思いますが(記憶があいまい…笑)、今は爽やかな秋晴れになってきました!今、学習院での講座が終わり、次はNHK文化センター青山へ向かいます〜。

2010年11月12日

お十夜粥

『 お十夜粥 』

『 お十夜粥 』念仏の修行をすることによって極楽浄土に往生することを願う法要 「 お十夜 」 ( おじゅうや ) では、秋に収穫したばかりの新米などの穀物を阿弥陀様にお供えして、その供えられた穀物で 『 お十夜粥 』 ( おじゅうやがゆ ) と呼ばれる お粥 を作っていただく習わしがあります。

この 「 お十夜粥 」 が訛 ( なま ) って 「 おじや 」 という言葉になったとも伝えられ、お十夜粥を食べれば 中風除け のご利益があるとされています。

2010年11月11日

そろそろ見頃

大原三千院などは、そろそろ見頃との情報です〜(笑)

大原三千院などは、そろそろ見頃との情報です〜(笑)来週の月曜日に大原へ行く予定をしていますので、これは楽しみですね〜♪

しかし、遠くからみると、「金戒」の文字が小さいのでどこのお寺?かと思いましたが、金戒光明寺でした(笑)

2010年11月11日

2010年11月11日

富士山

先ほど学校での講演が終わり、東海道新幹線・新富士駅に戻ってきました。

先ほど学校での講演が終わり、東海道新幹線・新富士駅に戻ってきました。新富士駅に到着した昼頃は雲ひとつない富士山が見えていましたが、この時間は少し雲に覆われてきました。

しかし、今日はほんとにいい天気ですね、ぽかぽか陽気です(笑)

2010年11月11日

お十夜

室町時代の永享年間 ( 1429年~1441年頃 )、平貞国 ( たいらのさだくに ) が 十日十夜 にわたって 念仏を唱えた と伝えられ、これが 『 お十夜 』 ( おじゅうや ) の始まりとされています。

阿弥陀仏 が 人びとを救う ことを説く 浄土教 の 根本経典 である 「 無量寿経 」 ( むりょうじゅきょう ) によると、≪ 現世で十日十夜にわたって善い事をすれば、浄土で千年にわたって善い事をしたことに勝る ≫ と考えられています。

『 十日十夜別時念仏会 』 真如堂

11月5日~15日

十日十夜の間念仏を唱えて極楽往生を願う行事。

15日には本尊・阿弥陀仏( 秘仏 )の御開帳や、

小豆粥の接待( 有料 )もある。

2010年11月11日

うなぎ飯

タレのかかったご飯の上に薄く焼いた玉子を敷いて、その上にうなぎがのせられています。

タレのかかったご飯の上に薄く焼いた玉子を敷いて、その上にうなぎがのせられています。講演前は食べ過ぎると講演に支障があるので、これくらいがピッタリですね(笑)

では、いただきます〜!

2010年11月11日

2010年11月11日

浜松駅

今日は修学旅行の事前学習講演で、静岡県富士市の学校へ向かっています。

今日は修学旅行の事前学習講演で、静岡県富士市の学校へ向かっています。浜松駅で「ひかり」から「こだま」へ乗り換えて、新富士駅へ向かいます〜(笑)

2010年11月10日

真如堂

2010年11月09日

亀戸天神 ≪ 船橋屋 ≫

東京の方よりお土産をいただきました♪

創業文化2年( 1805年 )、東京の下町情緒が色濃く残る

江東区亀戸、亀戸天神のすぐ側に ≪ 船橋屋 ≫ はある

そうで、老舗の和菓子屋として知られているそうです。

老舗の名物は「 くず餅 」だそうですが、和洋がコラボ

したフランスの伝統的な焼き菓子フィナンシェも大人気

なんだそうです。

奥 : 抹茶・大納言

手前 : 和三盆と黒ごまきなこ

抹茶フィナンシェには小豆が入っていて、まさに和洋が

コラボした絶品菓子ですね~。

美味しくいただきました。ありがとうございました。

亀戸天神 ≪ 船橋屋 ≫ : 公式HPは こちら へ

創業文化2年( 1805年 )、東京の下町情緒が色濃く残る

江東区亀戸、亀戸天神のすぐ側に ≪ 船橋屋 ≫ はある

そうで、老舗の和菓子屋として知られているそうです。

老舗の名物は「 くず餅 」だそうですが、和洋がコラボ

したフランスの伝統的な焼き菓子フィナンシェも大人気

なんだそうです。

奥 : 抹茶・大納言

手前 : 和三盆と黒ごまきなこ

抹茶フィナンシェには小豆が入っていて、まさに和洋が

コラボした絶品菓子ですね~。

美味しくいただきました。ありがとうございました。

亀戸天神 ≪ 船橋屋 ≫ : 公式HPは こちら へ

2010年11月09日

五大明王

『 五大明王 』

『 五大明王 』主に真言宗で受け継がれている密教では、五人の偉大な明王 の総称を 『 五大明王 』 ( ごだいみょうおう ) と呼んでいます。

仏像や仏画として五大明王を並べる場合、不動明王 ( ふどう ) を中央に配して、東に 降三世明王 ( ごうざんぜ )、南に 軍荼利明王 ( ぐんだり )、西に 大威徳明王 ( だいいとく )、北に 金剛夜叉明王 ( こんごうやしゃ ) を配する場合が一般的で、代表例として 東寺 の 講堂 に祀られている 五大明王像 などが知られています。

2010年11月08日

大覚寺・嵯峨菊の華やぎ

今日は秋の嵯峨野めぐりに行ってきました~。らくたびでも今週末に

京都さんぽ ( 詳細は こちら ) で行く予定をしていますが、やっぱり

嵯峨野めぐりは秋オススメですね ( 笑 )

清凉寺の庭園は、そろそろ色づいてきています。かなり紅葉が進んで

いる一角を撮影しましたので、この写真だけを見ると紅葉がきれいに

見えますね。でも、他の木でも、葉先から次第に色づいていて、この

まま順調に色づけば月の後半に見頃となりますね~。

清凉寺で国宝・釈迦如来像と国宝・阿弥陀三尊像など貴重な仏像

を参拝した後、のどかな嵯峨野の風景を楽しみながら大覚寺へ。

嵯峨菊がきれいに咲いて、境内に華やぎをもたらしていました ( 笑 )

大沢池と嵯峨菊。

大沢池の菊ケ島に自生していた菊を手折って、嵯峨天皇が離宮に

花を生けたことが嵯峨御流の発祥といわれ、風情ありますね~。

今週末には京都さんぽで行きますので、ぜひ皆さん、素敵な嵯峨野

めぐりにご一緒しませんか~。若村が案内しますよ♪

11/14(日)13:00~

秋風そよぐ嵯峨野歩きと

清凉寺&大覚寺の寺宝特別拝観 詳細は こちら へ

京都さんぽ ( 詳細は こちら ) で行く予定をしていますが、やっぱり

嵯峨野めぐりは秋オススメですね ( 笑 )

清凉寺の庭園は、そろそろ色づいてきています。かなり紅葉が進んで

いる一角を撮影しましたので、この写真だけを見ると紅葉がきれいに

見えますね。でも、他の木でも、葉先から次第に色づいていて、この

まま順調に色づけば月の後半に見頃となりますね~。

清凉寺で国宝・釈迦如来像と国宝・阿弥陀三尊像など貴重な仏像

を参拝した後、のどかな嵯峨野の風景を楽しみながら大覚寺へ。

嵯峨菊がきれいに咲いて、境内に華やぎをもたらしていました ( 笑 )

大沢池と嵯峨菊。

大沢池の菊ケ島に自生していた菊を手折って、嵯峨天皇が離宮に

花を生けたことが嵯峨御流の発祥といわれ、風情ありますね~。

今週末には京都さんぽで行きますので、ぜひ皆さん、素敵な嵯峨野

めぐりにご一緒しませんか~。若村が案内しますよ♪

11/14(日)13:00~

秋風そよぐ嵯峨野歩きと

清凉寺&大覚寺の寺宝特別拝観 詳細は こちら へ

2010年11月08日

善哉

『 善哉 』

『 善哉 』秋が深まり、温かい 「 ぜんざい 」 が美味しい季節になってきました。

『 善哉 』 ( ぜんざい ) とは小豆を砂糖で甘く煮て、中に餅や白玉団子を入れた食べ物ですが、その語源は 一休禅師 が初めて食べた時に あまりの美味しさに 「 善哉! 」 と言った ことに由来するという説があります。

仏典の中には、仏が弟子を褒める時に使う 「 善哉 」 ( ぜんざい : “ よいかな ” の意味 ) という 仏教用語 があり、一休禅師があまりの美味しさに思わず 「 善哉 」 という仏教用語を使ったというわけです。

2010年11月08日

若村同行♪ 朝日旅行・紅葉京都ツアー

11/25~27 2泊3日

通が案内するとっておきの旅 【 京都編 】

2日目と3日目は若村が同行します。

四条京町家から京都の裏路地を歩いたり、金福寺・実相院・蓮華寺など隠れた紅葉の名所など見どころ満載の京都・紅葉ツアーです。すでに催行が決定していますので、皆さんもぜひご参加ください。京都でお会いしましょう!

朝日旅行 : 本ツアーの詳細は こちら へ

2010年11月07日

京都幕末 < 健康 > ウォーキング

昨日、東京から帰り、今日は京都で幕末ウォーキング!

KBS京都の人気番組 ≪ 桂塩鯛のタウンウォッチング ≫ の

スペシャル企画として、坂本龍馬など幕末の史跡を散策して

健康になろう!という幕末健康ウォーキングでした。

森さんを先頭に、らくたびガイドの奥村さん、坂田さん、山下さんの

4名が各25人ずつ率いて、総勢100人の大行列が清水寺の門前を

スタートして、京都霊山護国神社に眠る幕末の志士の墓を参拝し、

円山公園の坂本龍馬・中岡慎太郎の銅像を見学し、いもぼう料理

をいただいた後に河原町・木屋町界隈の史跡を巡りました。

最後はゼスト御池まで歩き、地下の特設会場で抽選会などを行い、

無事に解散となりました。

ほんとによく歩いた一日になりました ( 笑 )

PS. 山下さん、すいません、京都霊山護国神社で上の写真を撮影した際、

まだ龍馬の墓へ行っておられたので、一緒に撮影できませんでした ( 笑 )

KBS京都の人気番組 ≪ 桂塩鯛のタウンウォッチング ≫ の

スペシャル企画として、坂本龍馬など幕末の史跡を散策して

健康になろう!という幕末健康ウォーキングでした。

森さんを先頭に、らくたびガイドの奥村さん、坂田さん、山下さんの

4名が各25人ずつ率いて、総勢100人の大行列が清水寺の門前を

スタートして、京都霊山護国神社に眠る幕末の志士の墓を参拝し、

円山公園の坂本龍馬・中岡慎太郎の銅像を見学し、いもぼう料理

をいただいた後に河原町・木屋町界隈の史跡を巡りました。

最後はゼスト御池まで歩き、地下の特設会場で抽選会などを行い、

無事に解散となりました。

ほんとによく歩いた一日になりました ( 笑 )

PS. 山下さん、すいません、京都霊山護国神社で上の写真を撮影した際、

まだ龍馬の墓へ行っておられたので、一緒に撮影できませんでした ( 笑 )

2010年11月07日

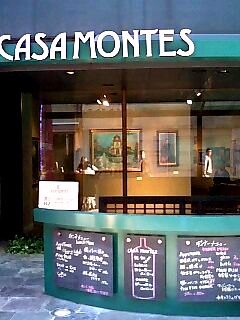

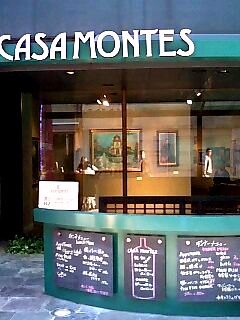

銀座でランチ ≪ CASA MONTES ≫

銀座のホテルに宿泊した昨日は、ランチも銀座で! ( 笑 )

大通りからひとつ通りを奥へ入ると、≪ CASA MONTES ≫

というワインのお店があり、昼のお得なランチをいただきま

した。さすがに講座前なのでワインは飲みませんが・・・ ( 笑 )

地下へ階段を下りていくと、吹き抜けの高い天井のお店が。

ここは南米チリのワイン店で、壁にはワインが並び・・・

チリのワイン生産地?の地図のような大きな絵が掛かって

いました。

ずらりと並ぶワインとグラス。

ランチはとってもリーズナブルで、チキングリルをメインとする

コースを注文しましたが、なんと 1300円 でした~ ( 笑 )

メインはチキンのグリル。これがまたビックリする大きさで、

手のひらよりも大きなチキンが運ばれてきました ( 驚 )

これがまた美味しかった~♪ 柔らかいチキンをいただいて

栄養を補給して、午後の京都検定講座へと向かいました!

CASA MONTES : 公式HPは こちら へ

大通りからひとつ通りを奥へ入ると、≪ CASA MONTES ≫

というワインのお店があり、昼のお得なランチをいただきま

した。さすがに講座前なのでワインは飲みませんが・・・ ( 笑 )

地下へ階段を下りていくと、吹き抜けの高い天井のお店が。

ここは南米チリのワイン店で、壁にはワインが並び・・・

チリのワイン生産地?の地図のような大きな絵が掛かって

いました。

ずらりと並ぶワインとグラス。

ランチはとってもリーズナブルで、チキングリルをメインとする

コースを注文しましたが、なんと 1300円 でした~ ( 笑 )

メインはチキンのグリル。これがまたビックリする大きさで、

手のひらよりも大きなチキンが運ばれてきました ( 驚 )

これがまた美味しかった~♪ 柔らかいチキンをいただいて

栄養を補給して、午後の京都検定講座へと向かいました!

CASA MONTES : 公式HPは こちら へ

2010年11月07日

ニュージーランド ワイン店 ≪ Arossa Ginza ≫

金曜日の夜、プランタン銀座で講演を終えた後、出版社の方と

銀座で待ち合わせをして食事へと行ってきました。

ワインといえばフランスなどを想像しますが、こちらのお店は

ニュージーランドのワインを専門に扱うお店です。

ワインのことはほとんどわかりませんが ( 笑 )、Shiraz という

種類のワインをいただいて、ほんとに美味しかったです~♪

これがまたニュージーランド料理にピタリで、大満足でした!

出版社の方は最近、ワイン教室へ通っているそうで、以前は東京へ

行った際には渋~い居酒屋 ( 以前の模様は こちら ) へ行っていま

したが、最近は美味しいワインのお店へ連れていってくれます ( 笑 )

Arossa Ginza : 公式HPは こちら へ

銀座で待ち合わせをして食事へと行ってきました。

ワインといえばフランスなどを想像しますが、こちらのお店は

ニュージーランドのワインを専門に扱うお店です。

ワインのことはほとんどわかりませんが ( 笑 )、Shiraz という

種類のワインをいただいて、ほんとに美味しかったです~♪

これがまたニュージーランド料理にピタリで、大満足でした!

出版社の方は最近、ワイン教室へ通っているそうで、以前は東京へ

行った際には渋~い居酒屋 ( 以前の模様は こちら ) へ行っていま

したが、最近は美味しいワインのお店へ連れていってくれます ( 笑 )

Arossa Ginza : 公式HPは こちら へ

2010年11月07日

橘

2010年11月06日

銀座の歩行者天国

銀座の歩行者天国は実験ではなく、土日祝の午後に行っているようですね。

銀座の歩行者天国は実験ではなく、土日祝の午後に行っているようですね。交通の諸問題を乗り越えての実施だと思います、素敵ですね~♪

新富士駅の構内に京都の紅葉情報をお知らせするパネルがありました!

新富士駅の構内に京都の紅葉情報をお知らせするパネルがありました! うなぎでしょう!ということで、新幹線の乗り換えの際に駅弁を買いました。

うなぎでしょう!ということで、新幹線の乗り換えの際に駅弁を買いました。