2017年11月06日

11/6(月) ≪ 京都橘大学 ガイド実習 ≫ in 京都・東山

本日は、地下鉄・蹴上駅から南禅寺、永観堂などを歩いてきました!

蹴上には、京都近代化の礎となった琵琶湖疏水に関連した史跡も多く現存し、こちらの銅像は明治時代、琵琶湖疏水事業を推進した若き技師・田辺朔郎( たなべさくろう )の銅像です。

田辺朔郎像

毎年、京都橘大学とは観光ガイド実習を通じて、人前で話すときの心構えやポイントなどを学ぶ研修プログラムを展開していて、今年も学生のみなさんが南禅寺や永観堂などの歴史や見どころをガイドとして案内しながら、若村より “ 伝えたいことが伝わる話し方 ” などを実践中心にレクチャーしてきました。

“ 若い! ” というのはすごいですね、どんどんとアドバイスを吸収して、みるみるうちに成長していく様子がわかり、私自身もその姿を見て勉強させられます!

南禅寺・三門

さて、今年はちょっと早めに紅葉が彩りを深めてきたような・・・ ( 笑 )

南禅寺塔頭・天授庵

永観堂

“ もみじの永観堂 ” も、場所によっては見頃を迎える紅葉もありました!

さぁ、京都もいよいよ、紅葉のシーズン本番を迎えようとしています ♪

蹴上には、京都近代化の礎となった琵琶湖疏水に関連した史跡も多く現存し、こちらの銅像は明治時代、琵琶湖疏水事業を推進した若き技師・田辺朔郎( たなべさくろう )の銅像です。

田辺朔郎像

毎年、京都橘大学とは観光ガイド実習を通じて、人前で話すときの心構えやポイントなどを学ぶ研修プログラムを展開していて、今年も学生のみなさんが南禅寺や永観堂などの歴史や見どころをガイドとして案内しながら、若村より “ 伝えたいことが伝わる話し方 ” などを実践中心にレクチャーしてきました。

“ 若い! ” というのはすごいですね、どんどんとアドバイスを吸収して、みるみるうちに成長していく様子がわかり、私自身もその姿を見て勉強させられます!

南禅寺・三門

さて、今年はちょっと早めに紅葉が彩りを深めてきたような・・・ ( 笑 )

南禅寺塔頭・天授庵

永観堂

“ もみじの永観堂 ” も、場所によっては見頃を迎える紅葉もありました!

さぁ、京都もいよいよ、紅葉のシーズン本番を迎えようとしています ♪

2017年10月20日

≪ 雨の銀閣寺 ≫

秋雨前線の影響で、雨の日が多くなっています。

週末は台風も接近します。 時代祭の中止も決定されました。。。

週末は台風も接近します。 時代祭の中止も決定されました。。。

2017年06月16日

6/16(金) ≪ 第5回 天皇陵めぐり ≫

晴天の下、京都さんぽ 「 天皇陵めぐり 」 第5回目 に行ってきました!

北白河陵 / 第94代 ・ 後二条天皇

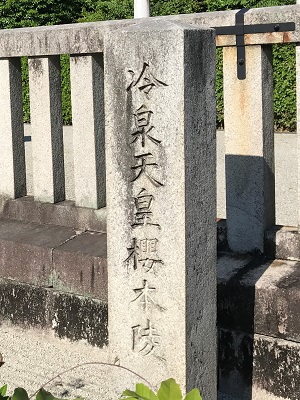

櫻本陵 / 第63代 ・ 冷泉天皇

その他にも、吉田神社の近くにある、菩提樹院陵 ( 第68代 ・ 後一条天皇 ) と、神楽岡東陵 ( 第57代 ・ 陽成天皇 ) を参拝してきました。

さて、京都さんぽ 「 天皇陵めぐり 」 シリーズですが、次回 7月は紫陽花が咲き誇る大原・三千院を訪ねて、承久の乱に敗れた悲劇の後鳥羽天皇・順徳天皇の大原陵や、建礼門院が我が子・安徳天皇と平家一門の菩提を弔って余生を過ごした寂光院を訪ねます。

ぜひぜひ、初夏の大原へ行きましょう、お待ちしています!

◆ 7/5(水) 歴代天皇の陵墓&社寺シリーズ ⑥

公式HP http://www.rakutabi.com/sanpo_sp1.html#s20170705

北白河陵 / 第94代 ・ 後二条天皇

櫻本陵 / 第63代 ・ 冷泉天皇

その他にも、吉田神社の近くにある、菩提樹院陵 ( 第68代 ・ 後一条天皇 ) と、神楽岡東陵 ( 第57代 ・ 陽成天皇 ) を参拝してきました。

さて、京都さんぽ 「 天皇陵めぐり 」 シリーズですが、次回 7月は紫陽花が咲き誇る大原・三千院を訪ねて、承久の乱に敗れた悲劇の後鳥羽天皇・順徳天皇の大原陵や、建礼門院が我が子・安徳天皇と平家一門の菩提を弔って余生を過ごした寂光院を訪ねます。

ぜひぜひ、初夏の大原へ行きましょう、お待ちしています!

◆ 7/5(水) 歴代天皇の陵墓&社寺シリーズ ⑥

公式HP http://www.rakutabi.com/sanpo_sp1.html#s20170705

2011年11月25日

安楽寺

鎌倉初期、東山山麓の 鹿ケ谷 に 法然上人の念仏道場 が営まれ、弟子の 住蓮 ( じゅうれん ) と 安楽 ( あんらく ) が浄土念仏の修行に励んでいました。

そこへ 後鳥羽上皇 が 寵愛 した二人の美しい女官・松虫姫 と 鈴虫姫 が説法に感化されて秘かに 出家 し、後鳥羽上皇の怒りをかって二僧は死罪、師の法然上人は流罪となる悲劇が起こりました。

その後、二僧の菩提を弔って延宝9 ( 1681 ) 年に 『 住蓮山安楽寺 』 ( じゅうれんざん あんらくじ ) が創建され、現在は春と秋に特別公開されています。

『 秋の特別公開 』 安楽寺

11/19(土)~12/4(日)

2011年11月24日

法然院

2009年11月18日

法然院

2009年09月02日

法然院

東山の麓に佇む 『 法然院 』 ( ほうねんいん ) は、鎌倉初期に 浄土宗祖・法然上人 が弟子の 住蓮 ( じゅうれん )・安楽 ( あんらく ) とともに、阿弥陀如来を昼夜に六回拝んで功徳を称える 六時礼賛 ( ろくじらいさん ) に勤めた旧跡にあたります。

その後、延宝8 ( 1680 ) 年、浄土宗総本山・知恩院の第38代門主・万無 ( ばんぶ ) 上人が念仏道場として再興して 法然院 としました。

山門をくぐると砂盛があり、四季折々の美しい模様が描かれています。

地図 : 法然院

2009年04月26日

子安観音

2008年04月29日

太閤の石仏

2007年12月26日

大豊神社の狛ねずみ

銀閣寺から哲学の道に沿って南へ歩くと、静かな山麓に 『 大豊神社 』 ( おおとよじんじゃ ) があります。

大豊神社には4つの末社があり、そのひとつ 「 大国社 」 ( おおくにしゃ ) の社殿前には、威厳ある狛犬ではなく、かわいい 『 狛ねずみ 』 が鎮座しています。

大国社の祭神は 大国主命 ( おおくにぬしのみこと ) といい、神話の中で、野に火を放たれて焼け死ぬところを、ねずみ が現れて巣穴に身を寄せて助かったと伝えられ、ゆえに大国社に狛ねずみが鎮座しています。

来年の干支 は ねずみ、初詣に多くの参拝者が大豊神社を訪れそうですね。

地図 : 大豊神社

2007年11月18日

南禅寺

2007年11月17日

紅葉の永観堂

2007年08月25日

田辺朔郎

『 田辺朔郎 』

『 田辺朔郎 』『 田辺朔郎 』 ( たなべさくろう ) は、文久元 ( 1861 ) 年に江戸で生まれ、東京工部大学校 ( 現在の東京大学工学部 ) で勉学に励みました。

そして維新後の衰退から京都を救うために奔走する 京都府知事 の 北垣国道 と出会い、翌年には京都府に着任し、水の確保 と 物資運搬 を目的とする 琵琶湖疏水事業 における 設計 ・ 施工の総責任者 となりました。

工事は困難を極めましたが、田辺朔郎の卓抜な技術と不屈の精神力で克服し、明治23 ( 1890 ) 年、ついに琵琶湖疏水は完成しました。

2007年07月26日

佐久間灯籠

『 佐久間灯籠 』

『 佐久間灯籠 』南禅寺 は足利義満によって京都五山の上位とされて隆盛し、武家からの信仰が篤いことから “ 南禅寺の武家面 ( ぶけづら ) ” と称されてきました。

境内に建つ大きな 三門 は、戦国武将の 藤堂高虎 の寄進によって再建されたものです。

三門の右前には 「 佐久間灯籠 」 ( さくまとうろう ) と呼ばれる、高さ 6メートルにも及ぶ灯籠があり、こちらも戦国武将の 佐久間勝之 が奉納したもので、上野東照宮と熱田神宮とともに日本三大灯籠 ( 諸説あり ) に数えられています。

2007年07月24日

鹿ヶ谷カボチャ供養

『 鹿ヶ谷カボチャ供養 』

『 鹿ヶ谷カボチャ供養 』寛政年間 ( 1789~1801年 ) のこと、ある旅人が津軽国 ( 青森県 ) へ旅した土産に “ かぼちゃ ” の種 を京都へ持ち帰りました。

その種を 鹿ケ谷 ( ししがたに ) で栽培していると、いつのまにか 瓢箪 ( ひょうたん ) の形となり、以来、京野菜の 『 鹿ケ谷かぼちゃ 』 として珍重されるようになりました。

京都では “ 夏の土用にかぼちゃを食せば病から逃れられる ” と伝えられ、安楽寺の 『 鹿ケ谷かぼちゃ供養 』 ( 7月25日 ) では、参詣者に煮炊きした鹿ケ谷かぼちゃが振舞われます。

京都では “ 夏の土用にかぼちゃを食せば病から逃れられる ” と伝えられ、安楽寺の 『 鹿ケ谷かぼちゃ供養 』 ( 7月25日 ) では、参詣者に煮炊きした鹿ケ谷かぼちゃが振舞われます。『 鹿ヶ谷カボチャ供養 』

7月25日 ( 水 )

当日は寺宝も一般公開されます。

拝観料 400円

2007年06月04日

蹴上発電所

明治期の京都は、天皇の東京遷都に伴う 首都機能の移転 によって、政治や経済のみならず、日本の伝統文化の中心地としての役割も失いつつありました。

この 衰退傾向 に歯止めを掛け、新しい産業の振興を狙う一大事業 として 琵琶湖疏水事業 が実施され、明治24 ( 1891 ) 年 6月4日 ( 今日 )、疏水の豊富な水を利用した国内初の水力発電所 『 蹴上 ( けあげ ) 発電所 』 が完成しました。

発電された電気は多くの工場を動かし、日本初の電車を走らせるなど、京都の未来を照らす明かり となりました。

2007年06月01日

鹿ケ谷の陰謀

治承元 ( 1177 ) 年 6月1日 ( 今日 )、重大な陰謀が発覚し、京の都は騒然となりました。

昨夜のこと、鹿ケ谷 ( ししがたに ) にある僧の 俊寛 ( しゅんかん ) の山荘に貴族や武士、役人や僧など数人が密かに集まり、酒の勢いもあって “ 平家打倒の陰謀 ” を企てました。

しかし、密会に参加していた武士の 源行綱 ( ゆきつな ) が末恐ろしくなって 平清盛に密告 し、全員が捕らえられて 死罪 や 流罪 に処せられました。

鹿ケ谷の陰謀は、反平家勢力の先駆けとなる事件でした。

2007年03月10日

銀閣寺

『 銀閣寺 』

『 銀閣寺 』絢爛豪華な舎利殿 が 金閣 と呼ばれたのに対し、渋い建築の観音殿 は 銀閣 と呼ばれ、そこから正式名称 慈照寺 ( じしょうじ ) には 『 銀閣寺 』 の通称が生まれました。

銀閣寺の境内には 東求堂 ( とうぐどう ) と呼ばれる建築物があり、東求堂内の書院である 同仁斎 ( どうじんさい ) は、日本の小間 ( 小さな部屋 ) の最初の建築であり、日本建築の源流 といわれる貴重な遺構です。

茶室を四畳半とする間取りはここ東求堂の同仁斎から始まったといわれており、禅宗寺院ならではの簡素枯淡の佇まいとなっています。

2006年11月19日

南禅寺

『 南禅寺 』

『 南禅寺 』人に遇うて

南禅寺を問うことをやめよ

一帯青松、路迷わず

- 頼山陽 -

東山の古刹 『 南禅寺 』 の境内には古くから 松林 が広がり、その中に続く参道を多くの人びとが参詣に訪れてきました。

南禅寺の三門 は 歌舞伎の演目 「 楼門五三桐 」 ( さんもんごさんのきり ) の一場面に登場し、大泥棒の 石川五右衛門 が三門上から辺りを一望して 「 絶景かな絶景かな! 」 と大見得を切ることで知られています。

秋が深まる南禅寺では、青葉の松林 と 深紅の紅葉 が境内を彩っています。

2006年11月17日

紅葉の永観堂

『 紅葉の永観堂 』

『 紅葉の永観堂 』東山の 『 永観堂 』 ( えいかんどう : 正式名称は 「 禅林寺 」 ) は、平安時代の昔から 東山随一の紅葉の名所 として広く知られ、その紅葉の美しさは古今集にも詠まれています。

広い境内には諸堂が建ち並び、最も奥に位置する本堂には 本尊 阿弥陀如来像 が安置され、左後ろを振り返っている珍しいお姿であるため 「 見返り阿弥陀 」 ( みかえりあみだ ) と呼ばれています。

平安時代の僧 永観 が修行で山中を行脚していた時、ふっと目前に阿弥陀如来が現れて振り返り、「 永観遅し! 」 と言った時のお姿をされています。

『 永観堂 夜間拝観 』

30日までの 17時半 ~ 21時

拝観料 600円