2019年01月09日

1/8(火) 商売繁盛~♪ ≪ えべっさん ≫ 京都・恵美須神社

えびす神に商売繁盛を願う、新春の風物詩 ≪ えべっさん ≫ ( 1/8 ~12 ) が、京都・恵美須神社で賑やかに始まりました!

昨年に授与いただいた福笹を納めて、新しい福笹を授与いただき、そしてこれから縁起物をたっぷりと付けていきます~♪

京町家へ持ち帰った福笹ですが、縁起物たっぷりで、商売繁盛まちがい無しです~!

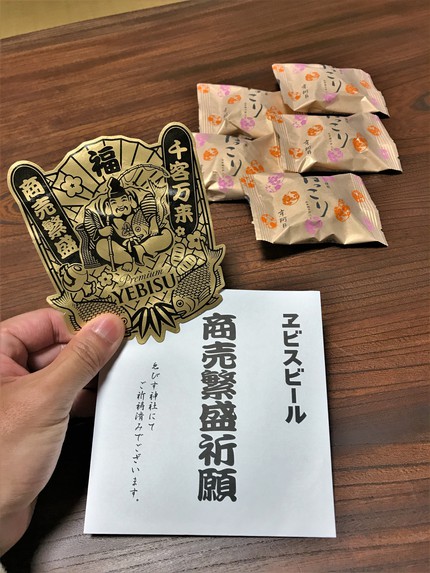

さらに、サッポロビール様より新年の御挨拶をいただきまして、こちら、和菓子5コ入りですが、このうち1コだけ吉兆のエビス様の顔が焼き印された菓子があるそうで、スタッフで新年の運試しを!

なんと、若村がエビス様入りの和菓子を引き当てて、いただきました。

新年早々、吉兆です~♪ サッポロビール様、ありがとうございます!

昨年に授与いただいた福笹を納めて、新しい福笹を授与いただき、そしてこれから縁起物をたっぷりと付けていきます~♪

京町家へ持ち帰った福笹ですが、縁起物たっぷりで、商売繁盛まちがい無しです~!

さらに、サッポロビール様より新年の御挨拶をいただきまして、こちら、和菓子5コ入りですが、このうち1コだけ吉兆のエビス様の顔が焼き印された菓子があるそうで、スタッフで新年の運試しを!

なんと、若村がエビス様入りの和菓子を引き当てて、いただきました。

新年早々、吉兆です~♪ サッポロビール様、ありがとうございます!

2018年06月24日

6/24(日) 建仁寺塔頭 ≪ 両足院の半夏生 ≫

本日の味めぐりでは、天ぷら圓堂で美味しい天ぷらを食べた後、半夏生の庭園が特別公開中、建仁寺塔頭の両足院へ。

池の汀には、半夏生が白く輝いていました ♪

毎日ガイドしているスタッフの方が言うには、今がピークです!とのことです、ぜひ、皆さんもお出かけください〜。

池の汀には、半夏生が白く輝いていました ♪

毎日ガイドしているスタッフの方が言うには、今がピークです!とのことです、ぜひ、皆さんもお出かけください〜。

2017年06月17日

≪ 半夏生 ≫ in 建仁寺塔頭 ・ 両足院

現在、特別公開中の両足院では、半夏生が白く彩りを添えています!

その帰り、禅居庵の参道には、桔梗も咲いていました。

両足院は7月6日(木)までの特別公開です、ぜひお出掛けください♪

◆ 両足院 初夏の特別公開

公式HP https://ryosokuin.com/special/

その帰り、禅居庵の参道には、桔梗も咲いていました。

両足院は7月6日(木)までの特別公開です、ぜひお出掛けください♪

◆ 両足院 初夏の特別公開

公式HP https://ryosokuin.com/special/

2017年02月03日

2/3(金) おき・らくたび ≪ 知恩院 追儺式 ≫

八坂神社から浄土宗総本山・知恩院へ。 こちらで執り行われる節分の行事 「 追儺式 」 ( ついなしき ) はちょっと変わった行事で・・・

なんと長さ2.5m、重さ30kgにもなる大きな杓子 ( しゃくし ) が登場!

これは、人びとを 「 すくう 」 ( 救う ) という阿弥陀如来の大いなる慈悲を表しているとされる大杓子で、知恩院の七不思議のひとつとされています。

一年に一度、この追儺式でのみ使われる不思議な大杓子です ( 笑 )

その後、豆まきではなく、順番にひと袋ずつ豆をいただきました~♪

■ 知恩院 節分行事 「 追儺式 」

公式HP http://www.chion-in.or.jp/03_gyoji/recordEvent.php?id=1931

なんと長さ2.5m、重さ30kgにもなる大きな杓子 ( しゃくし ) が登場!

これは、人びとを 「 すくう 」 ( 救う ) という阿弥陀如来の大いなる慈悲を表しているとされる大杓子で、知恩院の七不思議のひとつとされています。

一年に一度、この追儺式でのみ使われる不思議な大杓子です ( 笑 )

その後、豆まきではなく、順番にひと袋ずつ豆をいただきました~♪

■ 知恩院 節分行事 「 追儺式 」

公式HP http://www.chion-in.or.jp/03_gyoji/recordEvent.php?id=1931

2015年12月28日

12/27(日) ≪ 知恩院・除夜の鐘 試し撞き ≫ らくたび京都さんぽ

昨日は 今年最後 の 京都さんぽ が開催されまして、祇園四条駅から 八坂神社 を参拝した後、知恩院 の 除夜の鐘・試し撞き へ行ってきました。

八坂神社

円山公園の奥には、辺りの地名 “ 吉水 ( よしみず ) ” の由来となる吉水 ( 良い水の意味 ) が湧く 吉水大弁財天 が 鎮座 しています。 この辺りで平安末期から鎌倉初期にかけて、法然上人 が 吉水草庵 を結んで 阿弥陀念仏 を称えたと伝えられ、その 教え が現在の 知恩院 に受け継がれています。

吉水大弁財天

知恩院 では 午後2時 から、除夜の鐘 の 試し撞き が行われました!

試し撞き は 毎年12月27日 に行われていますが、今年は 週末 と 重なった こともあって、見たこともないほどの 大賑わい で、除夜の鐘 の 本番 さながらの 盛り上がり でした ( 笑 )

知恩院の後は、青蓮院 を拝観して、無事に 京都さんぽ は 終了 へ。

今年もいろいろな散策を実施してきましたが、来年はさらに魅力ある京都をお届けできるよう、様々な企画を練って、実施していきたいと思います!

八坂神社

円山公園の奥には、辺りの地名 “ 吉水 ( よしみず ) ” の由来となる吉水 ( 良い水の意味 ) が湧く 吉水大弁財天 が 鎮座 しています。 この辺りで平安末期から鎌倉初期にかけて、法然上人 が 吉水草庵 を結んで 阿弥陀念仏 を称えたと伝えられ、その 教え が現在の 知恩院 に受け継がれています。

吉水大弁財天

知恩院 では 午後2時 から、除夜の鐘 の 試し撞き が行われました!

試し撞き は 毎年12月27日 に行われていますが、今年は 週末 と 重なった こともあって、見たこともないほどの 大賑わい で、除夜の鐘 の 本番 さながらの 盛り上がり でした ( 笑 )

知恩院の後は、青蓮院 を拝観して、無事に 京都さんぽ は 終了 へ。

今年もいろいろな散策を実施してきましたが、来年はさらに魅力ある京都をお届けできるよう、様々な企画を練って、実施していきたいと思います!

2015年12月03日

師走の風物詩 ≪ 南座 顔見世興行 ≫

季節 は 紅葉 から 師走 へと 移ろい、南座 正面には 歌舞伎役者 の 名前 が書かれた 「 まねき 」 看板 が掲げられ、師走の風物詩 「 顔見世興行 」 が催されています。

南座

12月26日の 千秋楽 まで 歌舞伎ファン の 熱気 に包まれます ( 笑 )

南座

12月26日の 千秋楽 まで 歌舞伎ファン の 熱気 に包まれます ( 笑 )

2011年08月13日

東大谷・万灯会

真宗大谷派 ( 東本願寺 ) の 飛地境内 として 東山大谷 に広大な敷地を有する 『 大谷祖廟 』 ( おおたにそびょう : 通称・東大谷 ) は、宗祖・親鸞聖人の遺骨 をはじめ、全国各地の門徒の遺骨が御廟に納められています。

江戸初期に本願寺が東西に分立したことに伴い、寛文10 ( 1670 ) 年、現在地に東本願寺の廟所として移転・整備されました。

盂蘭盆の期間中 ( 8月14日~16日 ) には 『 万灯会 』 ( まんとうえ ) が執り行われ、境内に約1万個の提灯に明かりが灯ってあたりは幻想の世界となり、多くに人びとが墓参に訪れます。

地図 : 大谷祖廟

2011年04月01日

都をどり

『 都をどり 』

『 都をどり 』枝垂れ桜が京の春を彩り始め、いよいよ京の花街 ・ 祇園の歌舞練場では “ ヨーイヤサァー ” の掛声とともに 『 都をどり 』 が華やかに催されます。

春の到来を告げる 都をどり は、明治5 ( 1872 ) 年、京都博覧会で芸舞妓さんが舞や歌を披露したのが始まりで、今年で139回目を迎えます。

叱られて

悲しきときは 円山に

泣きにゆくなり をさな舞姫

- 吉井勇 「 祇園歌集 」 より-

芸舞妓さんの優美な舞い姿は、底冷えの寒い冬も欠かさず続けてきた厳しいお稽古の賜物なのです。 今年も一層、京の春を華やかに彩ります。

『 都をどり 』 祇園甲部歌舞練場

4月1日~30日

2009年12月28日

花街の年越し

2009年09月27日

知恩院の拡張

『 知恩院の拡張 』

『 知恩院の拡張 』浄土宗総本山・知恩院 は、元は知恩院の境内最奥に建つ 勢至堂 の付近に位置した 小規模の寺院 でしたが、江戸初期、徳川家康 が生母・伝通院 ( でんづういん ) の菩提を弔うために寺域の拡張整備を行い、現在のような 広大な寺域 を誇る寺院となりました。

知恩院の拡張にともなって移転させられた寺院も多く、富小路通五条下ルに移転した 速成就院 ( 太子堂白毫寺 ) もそのひとつで、移転前の速成就院の遺物とされる 五輪石塔 が知恩院境内に現在も残されています。

2009年09月18日

青蓮院・青不動 御開帳

天台宗総本山・延暦寺に次ぐ格式を誇る三門跡寺院のひとつ 『 青蓮院 』 ( しょうれんいん ) は、天台宗祖・最澄 が延暦寺を開創した際、僧侶の住坊のひとつ 青蓮坊 として建立し、平安末期に京都へ殿舎を造営して 青蓮院 としたことに始まります。

青蓮院が所蔵する平安仏画の最高傑作とされる 秘仏・不動明王二童子像 ( 国宝 ) は 「 青不動 」 と称され、9/18~12/20 の期間中、千年の時を越えて青蓮院の創建以来初の御開帳が行われます。

青蓮院 青不動御開帳 公式HPは こちら へ

2009年02月01日

建仁寺

建仁2 ( 1202 ) 年、臨済宗の開祖・栄西禅師 によって 京都初の禅寺 として創建され、時の元号をとって 『 建仁寺 』 ( けんにんじ ) と名付けられました。

当初は 天台・真言・禅 の 三宗兼学 とされましたが、円爾弁円 ( えんにべんねん ) や 蘭渓道隆 ( らんけいどうりゅう )によって禅宗寺院として確立し、室町時代には 京都五山の第三位 となって隆盛しました。

方丈前庭には白砂の中に苔と石を配した 「 大雄苑 」 と称される禅庭が広がっています。

地図 : 建仁寺

2008年07月31日

八朔

2008年05月23日

祇園社

「 八坂神社 」 という神社名は、神仏分離令が出された明治時代以降のもので、それ以前は 『 祇園社 』 ( ぎおんしゃ ) と呼ばれていました。

八坂神社の祭神 「 素戔嗚尊 」 ( すさのおのみこと ) は、古くは 「 牛頭天王 」 ( ごずてんのう ) と呼ばれ、この牛頭天王は インドの祇園精舎を守護する神 であったことから 「 祇園社 」 と呼ばれるようになりました。

毎年7月に行なわれる 「 祇園祭 」 は、祇園社の祭りとして長い歴史を受け継いできました。

らくたび文庫 5月新刊、まもなく発売です!

別冊 らくたび文庫

別冊 らくたび文庫『 京の夏、祇園祭! 』

詳細は こちら へ

日本三大祭の総本山

「 祇園祭 」 を完全ガイド!

一ヶ月かけて行われる祇園祭。 様々な神事や行事の要点をわかりやすく解説し、祇園祭のハイライト 「 山鉾巡行 」 に参加する山鉾32基の見どころも網羅! 祇園祭のすべてをガイドする一冊です。

2008年04月21日

法垂窟

『 法垂窟 』

『 法垂窟 』知恩院の鐘楼から山中へ続く道を進むと、宗祖・法然上人 が浄土念仏を唱え始めた 『 法垂窟 』 ( ほうたるのいわや ) があります。

法然上人は比叡山での修行を終えると、法垂窟に 吉水草庵 ( よしみずそうあん ) を結び、専修念仏 ( せんじゅねんぶつ : ひたすら念仏を唱えると阿弥陀様に救われる ) を説いて庶民の救済に力を注ぎました。

「 吉水 」 とは法垂窟に涌く 「 よい水 」 のことであり、法然の教えを受け継ぐように、法垂窟には今も脈々と吉水が湧き続けています。

『 御忌大会 』 ( ぎょきだいえ ) 知恩院

4月18日~ 25日

宗祖法然上人の忌日にあたり、大鐘を鳴らして

上人の徳を偲ぶ伝統の年中行事

2008年04月06日

宮川町 「 京おどり 」

京都の五花街のひとつ 宮川町 は、元は 鴨川の河原 であったとみられ、豊臣秀吉 による 方広寺 や 伏見城 の築造にともなって 大和大路 に人の往来が増え、その 街道沿いの町 として形成されました。

当時、四条河原付近は歌舞伎の流行によって見世物小屋が建ち並び、それにともない宮川町には 水茶屋 が建ちはじめ、現在の花街へ通じる 茶屋町 へと発展しました。

花街・宮川町 『 第59回 京おどり 』

4月5日 ( 土 ) ~ 20日 ( 日 )

芸舞妓による京都の名所・名物の舞踊化が好評

詳細は 公式サイト へ

2008年02月15日

建仁寺

建仁2 ( 1202 ) 年、日本臨済宗の開祖である 栄西禅師 が京都で初となる禅寺を創建し、時の元号から 『 建仁寺 』 ( けんにんじ ) と名付けられました。

建仁寺の方丈は、慶長4 ( 1599 ) 年に安芸 ( 現在の広島県 ) の安国寺から移建したもので、その前庭には白砂の中に苔と石を配した 大雄苑 ( だいおうえん ) と称される禅庭が広がっています。

地図 : 建仁寺

◆ らくたび文庫 英訳 ◆

『 Ken-nin-ji Temple 』

【 History 】

In 1202, in the second year of the Ken-nin era during the Kamakura Period, this temple was built by the founder of the Rinzai sect of Buddhism, Eisai Myōan as the first Zen Buddhist temple in Kyoto, and was named after the era in which is was erected, as “Ken-nin Temple”. At the time, three separate Buddhist schools of thought, namely Tendai, Shingon and Zen were co-taught here, however monks such as En-niben-nen and Rankeidoryu eventually certified it as a Zen Buddhist temple. By the Muromachi Period, it was named as the third temple of the “Five Kyoto Rinzai Temples”.

【 Garden 】

The main monk’s chamber was transferred to here from the Ankoku Temple in Aki (Hiroshima Prefecture) in 1599. The front garden extending from the chamber is a Zen white sand garden with distributions of moss and rocks.

The Chō-on (tei) Gardens at the back, enclosed by a row of maple trees can be viewed from every direction, with the sanson (“3 objects of respect”) rocks in the center and the zazen (“Zen seated meditation”) rock on east. In addition to this, the “○△□ Garden” inspired by Zen teachings are also worth a visit.

らくたび文庫を海外向けに英訳したサイトは こちら をご覧ください。

このサイトは、株式会社 丸井グループ ( 関東を中心とした百貨店 ) の 「 クールジャパンプロジェクト 」 が運営しています。

2008年01月08日

初ゑびす

『 初ゑびす 』

『 初ゑびす 』商売繁盛

笹持って来いー!

ゑびす囃子 ( えびすばやし ) が飛び交う 恵美須神社 ( えびすじんじゃ ) では、8日から12日にかけて 『 初ゑびす 』 が行われ、商売繁盛を願う多くの参拝者で賑わいます。

笹 は松竹梅の竹の葉で縁起が良く、“ 節目正しく真っ直ぐ ” “ 葉が常に青々と繁る ” ことから 家運隆昌 や 商売繁盛 に通じるとされ、その笹の先に福俵 ・ 宝船 ・ 熊手などの縁起物をつけた 福笹 を持ち帰る習わしです。

8日 餅つき神事・湯立て神楽

9日 午後2時 宵ゑびす祭

10日 午後2時 初ゑびす大祭

11日 午後8時 のこり福祭

12日 午後8時 撒福祭

地図 : 恵美須神社

2007年12月29日

をけら詣り

2007年12月23日

御身拭式

2007年12月01日

まねき

2007年11月29日

南座 顔見世興行

2007年11月07日

かにかくに祭

かにかくに

祇園は恋し 寝るときも

枕のしたを水のながるる

- 吉井勇 -

祇園をこよなく愛した歌人 吉井勇 ( よしいいさむ : 1886-1960 ) は、祇園白川沿いのお茶屋 大友 ( だいとも : 戦時中の疎開により廃業 ) の女将 磯田多佳 ( いそだたか ) と親交深く、しばしば大友の奥座敷で横になって過ごしていました。

かつて大友のあった場所には現在、吉井勇の古希 を祝って 谷崎潤一郎 らが昭和30 ( 1955 ) 年に建立した石碑が立ち、毎年11月8日 ( 明日 : 石碑建立の日 )、祇園甲部の芸舞妓が白い菊を手向けて吉井勇を偲ぶ 『 かにかくに祭 』 が行われています。

『 かにかくに祭 』 祇園白川

11月8日

「 かにかくに 」 と刻まれた歌碑の前で、

祇園をこよなく愛した明治の歌人吉井勇をしのぶ集い。

多くの芸舞妓が参列して献花などが行われる。

2007年10月07日

粟田祭の剣鉾

『 粟田祭の剣鉾 』

『 粟田祭の剣鉾 』粟田神社 ( あわたじんじゃ ) は、貞観18 ( 876 ) 年、疫病を封じるために創建されたと伝えられる古社です。

粟田神社に伝わる 剣鉾 ( けんほこ ) は、長さ 7~8m の柄の先に 剣 が付いた、重さ40~60kgにも及ぶ祭具で、千年の歴史を持つ 『 粟田祭 』 において神様が通る道筋を祓い清め、悪霊を鎮める祭具とされています。

一人で剣鉾を持ち上げて剣先をしならせながら鈴を鳴らして練り歩くという、古い祭りの形を現代に伝えています。

粟田の剣鉾は 祇園祭の山鉾の原型 とされており、室町時代、応仁の乱で祇園祭が中断した際、粟田祭をもって祇園祭の代わりとした歴史もあります。

『 粟田祭 』

10月7日、8日、15日

8日に剣鉾が町内を巡行

2007年08月26日

知恩院の河童

『 知恩院の河童 』

『 知恩院の河童 』寛永16 ( 1639 ) 年、江戸幕府 3代将軍 徳川家光 の寄進により、知恩院 に巨大な 御影堂 ( みえいどう ) が再建されました。

御影堂の内部と外部を仕切る 大扉 の 落とし金具 には不思議な意匠の細工があり、よく見てみると、きめ細かい細工で仕上げられた 河童 ( かっぱ ) や 亀 や 蝉 が見られます。

河童や亀は水にまつわる生き物で 火難除け を願うと考えられ、また蝉は人が近づくと鳴き止めて逃げることから 忍び除け と考えられています。

2007年08月06日

六道まいり

『 六道まいり 』

『 六道まいり 』六道珍皇寺 ( ろくどうちんのうじ ) では、毎年8月7日~10日、先祖の精霊 ( しょうりょう : 死者の霊魂 ) をあの世からこの世に迎える 『 六道 ( ろくどう ) まいり 』 がおこなわれます。

人びとは先祖の戒名 ( かいみょう : 死者に僧侶がつける名前 ) を書いた 水塔婆 ( みずとうば : 薄く細長い板 ) を手に持ち、高野槙 ( こうやまき : スギ科の常緑針葉樹 ) を水に浸して水塔婆を潤 ( うるお ) します。

最後に 迎え鐘 を撞いて先祖の精霊を呼び寄せ、先祖とともにお盆を迎えます。

『 六道まいり 』

8月7日 ~ 10日

2007年08月04日

北座

『 北座 』

『 北座 』京都の 歌舞伎劇場 といえば四条大橋の東詰に 『 南座 』 ( みなみざ ) がありますが、昔は辺りにいくつもの芝居小屋が建ち、大いに賑わっていました。

江戸初期の元和年間 ( 1615 ~ 24年 ) には 7つの常設芝居小屋 における興行が公に許可され、多くの町衆が歌舞伎などの芸能を楽しんでいました。

しかし、長い年月のなかで火災による焼失と再建を繰り返し、幕末には 南座 と 北座 だけとなりました。 北座も明治26(1893)年に取り壊され、現在は南座のみとなってしまいました。

2007年07月30日

祇園祭 夏越祭

2007年07月28日

左甚五郎の忘れ傘

『 左甚五郎の忘れ傘 』

『 左甚五郎の忘れ傘 』浄土宗総本山 知恩院 ( ちおんいん ) に建つ御影堂 ( みえいどう ) の軒裏には、400年前から置かれたままになっている、小さな忘れ物があります。

徳川家の造営大工の棟梁と伝えられる 左甚五郎 ( ひだりじんごろう : 実在した人物か不明 ) が、江戸時代の知恩院再建時に置いたとされる番傘で、通称 『 左甚五郎の忘れ傘 』 と呼ばれています。

火災からお堂を守る願いを込めて水に縁のある傘を置いたとも、魔除け ( 難を除ける傘 ) のために置いたとも伝えられています。