2017年03月14日

3/14(火) ≪ 豊臣秀吉の御廟 ≫ 京都リビング現地散策講座

本日は毎月第2火曜に開催されている、京都リビング現地散策講座 「 京さんぽ 」 があり、隠れ名所の本でも書いた三嶋神社から、豊臣秀吉が眠る ≪ 豊国廟 ≫ ( ほうこくびょう ) に行ってきました。

豊国廟

豊国廟は約500段の石段、さすがに疲れました〜( 笑 )

そして、散策講座の最後は天台三門跡のひとつとして高い格式を受け継いできた ≪ 妙法院 ≫ ( みょうほういん ) へ。

現在、京の冬の旅・特別公開ということで、幕末の七卿落ちなどの説明を聞きながら、境内を巡ることができます。

妙法院の案内は、京都の学生ガイド団体のひとつ 「 京都ガイド協会 」さんでした。 ご担当いただきました学生さん、とってもしっかりした案内でした。 私の学生時代、、、こんなに話せませんでしたね ( 笑 )

◆ 京の冬の旅・非公開文化財特別公開

公式HP http://kyokanko.or.jp/huyu2016/

◆ 妙法院

https://kyokanko.or.jp/huyu2016/huyutabi16_01.html#08

豊国廟

豊国廟は約500段の石段、さすがに疲れました〜( 笑 )

そして、散策講座の最後は天台三門跡のひとつとして高い格式を受け継いできた ≪ 妙法院 ≫ ( みょうほういん ) へ。

現在、京の冬の旅・特別公開ということで、幕末の七卿落ちなどの説明を聞きながら、境内を巡ることができます。

妙法院の案内は、京都の学生ガイド団体のひとつ 「 京都ガイド協会 」さんでした。 ご担当いただきました学生さん、とってもしっかりした案内でした。 私の学生時代、、、こんなに話せませんでしたね ( 笑 )

◆ 京の冬の旅・非公開文化財特別公開

公式HP http://kyokanko.or.jp/huyu2016/

◆ 妙法院

https://kyokanko.or.jp/huyu2016/huyutabi16_01.html#08

2017年03月03日

3/3(金) ≪ 春桃会 ≫ in 三十三間堂

今日は 「 桃の節句 」 です。 3月3日にちなみ、三十三間堂では 「 春桃会 」 が執り行われ、境内でいろいろな行事が行われます。

堂内の仏像群も無料公開です〜♪

本日は名古屋からの日帰りバスツアーが開催されまして、ひな祭りの行事が行われる社寺をたっぷりと巡ってきました!

堂内の仏像群も無料公開です〜♪

本日は名古屋からの日帰りバスツアーが開催されまして、ひな祭りの行事が行われる社寺をたっぷりと巡ってきました!

2016年01月03日

1/3(日) ≪ トークイベント ≫ in 京都国立博物館

本日 が個人的には 仕事始め になり、京博のイベント に行ってきました!

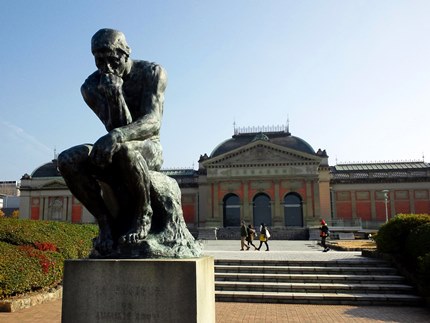

京都国立博物館

明治古都館

京博は建物の内部だけではなく、野外展示 として 庭園 内に貴重な 美術品 や 石塔・石仏 なども陳列展示されていて、そのひとつがこちらの 「 ロダンの考える人 」 です♪

さて、本日の午後、京博・平成知新館 の 講堂 において、京博・佐々木館長 と 京博の魅力 や、現在開催中の 特別陳列展 「 さるづくし 」 の 見どころ などをご紹介する トークイベント が開催されました。

また、京博の公式キャラクター “ トラりん ” も・・・

抽選のお手伝い をしていました ( 笑 )

京博では現在、今年の干支 「 申 」 にちなんて、特別陳列展 「 さるづくし 」 を開催していますので、ぜひ “ 魔が去る ( 猿 ) ” を願って 猿が描かれた絵画 などを鑑賞してみてください。

■ 京都国立博物館 特別陳列展 「 さるづくし 」

公式HP http://www.kyohaku.go.jp/jp/project/2015_monkey.html

京都国立博物館

明治古都館

京博は建物の内部だけではなく、野外展示 として 庭園 内に貴重な 美術品 や 石塔・石仏 なども陳列展示されていて、そのひとつがこちらの 「 ロダンの考える人 」 です♪

さて、本日の午後、京博・平成知新館 の 講堂 において、京博・佐々木館長 と 京博の魅力 や、現在開催中の 特別陳列展 「 さるづくし 」 の 見どころ などをご紹介する トークイベント が開催されました。

また、京博の公式キャラクター “ トラりん ” も・・・

抽選のお手伝い をしていました ( 笑 )

京博では現在、今年の干支 「 申 」 にちなんて、特別陳列展 「 さるづくし 」 を開催していますので、ぜひ “ 魔が去る ( 猿 ) ” を願って 猿が描かれた絵画 などを鑑賞してみてください。

■ 京都国立博物館 特別陳列展 「 さるづくし 」

公式HP http://www.kyohaku.go.jp/jp/project/2015_monkey.html

2015年11月03日

≪ 琳派 特別講演 ≫ in ハイアットリージェンシー京都

京都御所の一般参観を終えて、すぐに ハイアットリージェンシー京都 へ。

いつも 東京 や 名古屋 で 講演 をさせていただいている 旅行会社 「 クラブツーリズム 」 からのご依頼で、京都国立博物館・特別展覧会 「 琳派 - 京を彩る 」 を鑑賞するツアーの中で、琳派の歴史 や 展覧会の見どころ を 講座で学んでから博物館へ! というプランでした。

資料とスライドを用いて、わかりやすく解説してみました~ ( 笑 )

講演が終わって京博へ向かいましたが、入場は90分待ち でした~。。。

京都国立博物館にとっても経験の無いほどの人気を誇る 「 琳派 」 特別展覧会。 先週末の土曜日は午前中になんと!300分待ち があったとか。

まだまだこの賑わいは続きそうですね ( 笑 )

■ ハイアットリージェンシー京都

http://kyoto.regency.hyatt.com/ja/hotel/home.html

いつも 東京 や 名古屋 で 講演 をさせていただいている 旅行会社 「 クラブツーリズム 」 からのご依頼で、京都国立博物館・特別展覧会 「 琳派 - 京を彩る 」 を鑑賞するツアーの中で、琳派の歴史 や 展覧会の見どころ を 講座で学んでから博物館へ! というプランでした。

資料とスライドを用いて、わかりやすく解説してみました~ ( 笑 )

講演が終わって京博へ向かいましたが、入場は90分待ち でした~。。。

京都国立博物館にとっても経験の無いほどの人気を誇る 「 琳派 」 特別展覧会。 先週末の土曜日は午前中になんと!300分待ち があったとか。

まだまだこの賑わいは続きそうですね ( 笑 )

■ ハイアットリージェンシー京都

http://kyoto.regency.hyatt.com/ja/hotel/home.html

2011年11月30日

清水寺

2011年08月14日

清水寺・千日詣

2011年08月11日

大谷本廟

浄土真宗本願寺派 ( 西本願寺 ) における 宗祖・親鸞聖人 の 廟所 を 『 大谷本廟 』 ( おおたにほんびょう : 通称・西大谷 ) といい、清水寺のふもと五条坂に広大な敷地が広がり、親鸞聖人の墓所や明著堂をはじめ、約1万2千余基の墓が並んでいます。

親鸞聖人は当地・鳥辺野 で 荼毘 ( だび : 火葬 ) にふされたと伝えられ、後世になる慶長8 ( 1603 ) 年に移転・整備されて大谷本廟となりました。 親鸞聖人の荼毘所 には 親鸞聖人奉火葬之古墳 と刻まれた石碑が立っています。

地図 : 大谷本廟

2010年02月16日

歌の中山

清水寺 から 清閑寺 へと山麓に続く杉並木の山路は、その山路からの美しい景色を多くの歌人が眺めて歌に詠んだことから 『 歌の中山 』 ( うたのなかやま ) と呼ばれるようになりました。

昔、清閑寺の僧・真燕 ( しんえん ) が山門に佇んでいた時に 美しい女 へ 「 清水への道は何れでしょうか? 」 と問いかけたところ、< 見るにだに 迷う心のはかなくて 誠の道を いかで知るべき > と戒めの歌を返されたと伝えられています。

地図 : 歌の中山

2009年04月30日

秘仏・十一面観音像

『 秘仏・十一面観音像 』

『 秘仏・十一面観音像 』天暦5 ( 951 ) 年に創建された 六波羅蜜寺 ( ろくはらみつじ ) は、空也上人が 十一面観音像 を刻み、都で流行していた 悪疫退散 を願って祈願したことが起こりと伝えられています。

六波羅蜜寺の本堂内陣には、空也上人の自刻と伝えられる 御本尊・十一面観音像 ( 国宝 : 平安時代作 ) が中央の厨子に祀られ、秘仏 として 辰年 ( 12年に1度 ) にのみ御開帳されてきました。

六波羅蜜寺の御本尊・十一面観音像は、仏像の彫刻様式が和様へと変遷する過渡期の代表作 とされ、現在、西国三十三所結縁御開帳によって特別に御開帳されています。

『 西国三十三所結縁御開帳 』 六波羅蜜寺

4月26日 ~ 5月6日

午前8時 ~ 午後5時

2009年04月05日

豊国神社

東山七条近くに鎮座する 『 豊国神社 』 ( ほうこくじんじゃ ) は、慶長3 ( 1598 ) 年に亡くなった天下人・豊臣秀吉 が 東山・阿弥陀ヶ峰山頂 に埋葬され、その山麓に 廟所 として創建されたことに始まります。

しかし、元和元 ( 1615 ) 年に豊臣家が滅亡すると、江戸幕府によって社領は没収され、社殿も取り壊されて廃祀されました。

その後、明治元 ( 1868 ) 年に 明治天皇 が豊国神社の 再興 を布告し、明治13 ( 1880 ) 年に現在地に再建されました。

地図 : 豊国神社

2008年10月30日

京都霊山護国神社

『 京都霊山護国神社 』 ( きょうとりょうぜんごこくじんじゃ ) は、明治元 ( 1868 ) 年、明治維新で活躍した 勤王の志士たちを祀る ために 「 霊山官祭招魂社 」 ( りょうぜんかんさいしょうこんしゃ ) として創建されました。

現在も 坂本龍馬 ( さかもとりょうま )・中岡慎太郎 ( なかおかしんたろう ) をはじめ、長州藩士の 桂小五郎 ( かつらこごろう ) や 高杉晋作 ( たかすぎしんさく ) など、多くの志士たちがここで静かに眠っています。

地図 : 京都霊山護国神社

2008年10月26日

祥雲禅寺

2008年10月06日

西郷・月照 謀議跡

幕末、清水寺・成就院 の住職を務めた 月照 ( げっしょう ) は、勤王派 ( 天皇に忠義を尽くすこと ) の僧侶として知られ、清閑寺 ( せいかんじ ) の 茶室・郭公亭 ( かっこうてい ) において、薩摩藩士の 西郷隆盛 と勤王の謀議を重ねていました。

安政の大獄 で追われる身となった月照は、この場所で西郷隆盛と 都落ち の密議を行って薩摩へ逃れましたが、最期は薩摩の 錦江湾 ( きんこうわん ) に入水して亡くなりました。

地図 : 清閑寺

2008年10月03日

京都国立博物館

『 京都国立博物館 』

『 京都国立博物館 』西洋式の建築教育を受けた建築家・片山東熊 ( とうくま ) は、明治28 ( 1895 ) 年、日本人建築家が手掛けた京都初の本格的な西洋建築物として 『 京都国立博物館 』 を建設しました。

東山連峰を背にした雄大な建物は、古代ローマ建築 を規範とする 古典主義建築 の ルネサンス様式 を基調とし、丸みを帯びた角型ドーム屋根が特徴的です。

また庭園内には、天正17 ( 1589 ) 年に豊臣秀吉が架けた 五条大橋 の 橋脚 と 桁 が据えられています。

リンク : 京都国立博物館

2008年08月11日

鳥辺野

平安時代、死者を葬る葬送地 として、鳥辺野・蓮台野・化野 がありました。

清水寺の麓あたりが 『 鳥辺野 』 ( とりべの ) と呼ばれ、西大谷の周辺には現在でも墓所が広がっています。 古くは南の阿弥陀ヶ峰一帯までの広い地域を鳥辺野と呼び、火葬による煙りが絶えなかったと伝えられています。

その他、船岡山の西側一帯が 蓮台野 ( れんだいの ) と呼ばれ、嵯峨野の奥に 化野 ( あだしの ) が広がっていました。

2008年08月08日

高野槙

2008年05月31日

智積院庭園

智積院 ( ちしゃくいん ) の庭園は、元は 豊臣秀吉 が建立した 祥雲禅寺 の庭園として築かれ、のちの延宝2 ( 1674 ) 年、智積院の第七世・運敞 ( うんしょう ) 僧正によって修築されています。

刈込に自然石を配して 深山幽谷 の趣きをあらわし、仏教の霊山とされる中国の 廬山 ( ろざん ) をかたどって作庭されたと伝えられています。

5月下旬から6月上旬にかけて サツキ が咲き誇り、新緑とともに色鮮やかな風景を楽しむことができます。

地図 : 智積院

2008年05月09日

新日吉神宮

東山七条から東へ歩くと、山麓に 『 新日吉神宮 』 ( いまひえじんぐう ) が鎮座しています。

永歴元 ( 1160 ) 年、後白河法皇 が 法住寺殿 ( ほうじゅうじどの : 現在の三十三間堂付近一帯 ) を造営した際に、その 鎮守社 として 日吉山王 ( 滋賀県大津市・日吉大社 ) の神様を勧請 ( かんじょう : 神様の分霊を遷すこと ) して祀ったのが始まりとされています。

毎年5月第2日曜日には、800年の歴史を誇る 「 新日吉祭 」 が執り行われ、妙法院の門跡が出社して読経を行うという、神仏混合の行事 を現代に伝えています。

『 新日吉祭 』 新日吉神宮

5月11日(日)

2008年01月12日

柳のお加持

『 柳のお加持 』

『 柳のお加持 』三十三間堂 で行なわれる 『 柳のお加持 』 ( やなぎのおかじ : 1月13日 ) は、正月の初水を本尊の霊力にて7日間に渡って御祈祷し、その法水を霊木とされる柳の枝で参拝者の頭上に灌 ( そそ ) いで加持 ( かじ ) する霊験あらたかな伝統行事です。

加持 ( かじ ) とは、神仏の加護を祈る儀式 のことで、古くは密教の修法を 「 加持 」 といいましたが、のちに民間信仰と混合して病気や災難の除去などの現世利益を願う祈祷も含めて 「 加持 」 というようになりました。

◆ らくたび主催の京都散策 ◆

◆ らくたび主催の京都散策 ◆新春の風物詩

『 三十三間堂 ・ 通し矢 と 柳のお加持 』

1月13日 ( 日 ) 13:00~

行程 / 七条京阪 … 豊国神社 ( 秀吉ゆかりの神社 ) … 方広寺 ( 「 国家安康 」 の梵鐘 ) … 三十三間堂 ( 通し矢 と 柳のお加持 ) … 智積院 ( 境内のみ ) … 積翠園 ( 平安末期 ・ 平重盛邸跡の庭園 ) … 現地解散 ( 16時を予定 )

参加費 / 一般2000円 ・ 会員1500円 ・ 学生500円

参加希望者は、(株) らくたび 075-352-0163 へお電話をいただくか、

らくたびホームページ ( こちらを クリック ) からお申込みください。

当日の解説は山村 ( らくたび講師 ) が担当し、若村も同行します。

皆さまのご参加をお待ちしています。

2007年12月19日

京都国立博物館

東山七条にある 『 京都国立博物館 』 は、明治30 ( 1897 ) 年、帝国博物館 として京都を中心とする社寺に伝わる宝物を保護する目的で創設されました。

その後、昭和27 ( 1952 ) 年に 国立博物館 となり、現在は仏教美術関係を中心に、国宝27件、重要文化財180件 ( 2005年3月現在 )、約1万点に及ぶ所蔵品を有しています。

また建物自体も、本館 ( フランス・ドリック様式の洋館 : 片山東熊 の設計 ) や 表門 ( 正門 ) などが国の重要文化財に指定されています。

地図 : 京都国立博物館

2007年10月30日

三十三間堂

『 三十三間堂 』 は正式名称を 「 蓮華王院 」 ( れんげおういん ) といい、長寛2 ( 1164 ) 年、後白河上皇 が院政を行う 法住寺殿 ( ほうじゅうじどの ) の中に、権勢を誇る 平清盛 に命じて創建されました。

南北120メートルの本堂は 世界最長の木造建築物 になり、本堂正面の柱と柱の間が33あることから、通称 「 三十三間堂 」 と呼ばれています。

堂内には、湛慶作の千手観音坐像 ( 国宝 ) が中央に安置され、千体の千手観音立像や二十八部衆像がずらりと祀られています。

2007年10月24日

清水寺 成就院

『 清水寺 成就院 』

『 清水寺 成就院 』京都の三つの 『成就院 』 ( じょうじゅいん ) と呼ばれる寺院にはそれぞれ名庭があり、妙満寺成就院の 「 雪の庭 」、清水寺成就院の 「 月の庭 」、北野成就院 ( 現在は廃寺 ) の 「 花の庭 」 と呼ばれ、「 雪月花の三名庭 」 として称されてきました。

清水寺成就院 の庭園は、高台寺山を借景とした名庭として知られ、庭に趣きのある灯籠を多く配し、相阿弥 の作庭、小堀遠州 の補修とも伝えられています。

『 清水寺成就院 特別拝観 』

10 / 24 (水) ~ 10 / 31 (水)

10:00 ~ 16:00 詳細はこちらへ

2007年09月19日

檜舞台を踏む

2007年09月06日

北の政所

「 北の政所 」 ( きたのまんどころ ) とは、摂政や関白の正妻に対する敬称 です。

貴族の邸宅は南側に玄関や正殿が建ち、その北 ( 奥 ) に住居が位置したことから、家を任せられた妻は 「 奥様 ・ 北の方 ・ 北の政所 ( 政所 : 内政を執る所の意 ) 」 と称されました。 豊臣秀吉の関白就任に伴い、正妻ねね も 「 北の政所 」 と称されました。

晩年は秀吉の菩提を弔いながら高台寺で余生を過ごし、寛永元 ( 1624 ) 年 9月6日 ( 今日 )、76年の生涯を閉じて秀吉のもとへと旅立ちました。

2007年08月09日

幽霊子育飴

『 幽霊子育飴 』

『 幽霊子育飴 』昔、ある飴屋に毎晩、若い女性が飴を買いに来るようになり、不思議に思った店主が女性の後を追うと、近くの墓所でその姿がふぅーっと消えてしまいました。

驚いた店主は寺の住職にその話をすると、数日前に身重のまま亡くなった若い女性を葬ったばかりだ・・・と。 その墓を掘り起こしてみると、赤ん坊 が 飴をなめて元気に育っていた、と伝えられています。

以来、その飴は 『 幽霊子育飴 』 と呼ばれるようになり、現在も “ みなとや幽霊子育飴本舗 ” で販売されています。

2007年08月05日

五条坂陶器まつり

『 五条坂陶器まつり 』

『 五条坂陶器まつり 』京都の焼物を総称して 京焼き ( きょうやき ) といい、その代表が 清水焼 です。

昔は清水寺の麓から鴨川にいたる五条坂一帯に多くの陶工が窯 ( かま ) を構えて作陶していました。 現在、清水焼を焼く窯のほとんどが山科へと移転してしまいましたが、今も五条坂には陶芸作家 ・ 卸店 ・ 小売店が多く軒を並べています。

8月7日~10日に催される 『 五条坂陶器まつり 』 は、五条坂に約500軒の陶器を売る露店が並び、全国から約50万人が訪れる 日本最大の陶器市 です。

『 五条坂 陶器まつり 』 五条坂一帯

8月7日~10日

京焼をはじめ、有田・唐津・信楽など各地の焼物が揃い、

しかも市価の30~50%位で買うことができます

2007年07月02日

清水寺

『 清水寺 』

『 清水寺 』『 清水寺 』 は、広隆寺や鞍馬寺とともに、平安京が遷都される以前に創建された歴史をもつ数少ない寺院のひとつです。

宝亀9 ( 778 ) 年、奈良の子島寺 ( 奈良県高市郡高取町に現存 ) の僧 延鎮 ( えんちん ) が、夢のお告げに従って霊泉を探し求めて辿り着いた場所が 音羽山 ( 現在の清水寺 ) であったと伝えられています。

その後の延暦17 ( 798 ) 年 7月2日 ( 今日 )、延鎮 と 坂上田村麻呂 が本堂を大規模に改築して 清水寺 とした、とも伝えられています ( 諸説あり )。

2007年06月27日

積翠園

東山七条の妙法院の北側に建つ 武田病院 の敷地内には広大な池を中心とする庭園 『 積翠園 』 ( しゃくすいえん ) があり、平安時代末期に 平重盛 ( たいらのしげもり : 平清盛の長男 ) の 小松邸 の庭園として作庭されたと伝えられています。

大池には大島と小島を配し、大島の近くに配された5つの石は宝船が港に停泊している様をあらわし、夜泊石 ( よどまりいし ) と呼ばれています。

積翠園は、武田病院の受付で拝観したい旨を伝えると、自由に見学することができます。

2007年06月08日

智積院

文禄元 ( 1592 ) 年、豊臣秀吉 が現在の東山七条の地に 祥雲禅寺 を創建し、慶長5 ( 1600 ) 年に徳川家康より玄宥 ( げんゆう ) 僧正がその寺領を譲り受け、仏教研学の道場 として現在の 『 智積院 』 ( ちしゃくいん ) が創建されました。

庭園は江戸初期を代表する池泉式の庭園で、限られた庭の空間をより広く感じさせる遠近法を用いて作庭されています。

また、収蔵庫には 長谷川等伯一派 による 「 桜楓図 」 ( 国宝 ) など極彩色の障壁画が展示されています。