2017年03月03日

3/3(金) ≪ 春の人形展 ≫ in 宝鏡寺

本日のバスツアーのご案内、最後は西陣にある宝鏡寺へ行ってきました。

歴代皇女が入寺してきた格式高い門跡尼院であり、江戸時代の雛人形など、貴重な人形を数多く所蔵することから 「 人形寺 」 と呼ばれています。

4月3日まで特別公開 「 春の人形展 」 が開催されています。

■ 宝鏡寺 春の人形展 3/1 ~ 4/3

公式HP http://www.hokyoji.net/

歴代皇女が入寺してきた格式高い門跡尼院であり、江戸時代の雛人形など、貴重な人形を数多く所蔵することから 「 人形寺 」 と呼ばれています。

4月3日まで特別公開 「 春の人形展 」 が開催されています。

■ 宝鏡寺 春の人形展 3/1 ~ 4/3

公式HP http://www.hokyoji.net/

2016年03月09日

秀吉が愛した名椿 ≪ 五色八重散椿 ≫ in 椿寺 ( 地蔵院 )

嵐電・北野白梅町駅から徒歩3分ほど、「 椿寺 」 と称される 地蔵院 の 名椿 「 五色八重散椿 」 ( ごしきやえちりつばき ) が美しい花を咲かせています。

椿寺 ( 地蔵院 )

天下人・豊臣秀吉 が愛した 名椿 で、秀吉から地蔵院へ寄進されて、現在は樹齢約120年という2代目が美しい花を咲かせています。

白色 や 薄紅色 など 五色に咲き分ける椿 で、花ごと落下せず、1枚ずつ 花びらが散り ます。

まだしばらくは、美しい椿を楽しめそうです、ぜひ、お出掛けしてみてください ( 笑 )

椿寺 ( 地蔵院 )

天下人・豊臣秀吉 が愛した 名椿 で、秀吉から地蔵院へ寄進されて、現在は樹齢約120年という2代目が美しい花を咲かせています。

白色 や 薄紅色 など 五色に咲き分ける椿 で、花ごと落下せず、1枚ずつ 花びらが散り ます。

まだしばらくは、美しい椿を楽しめそうです、ぜひ、お出掛けしてみてください ( 笑 )

2016年01月02日

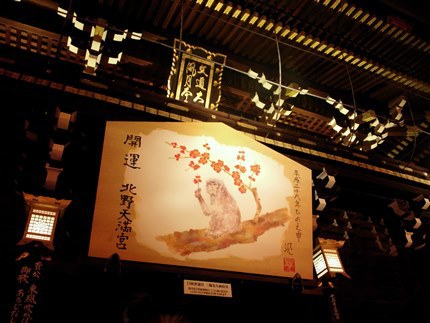

≪ 初詣 ≫ in 北野天満宮

新年あけまして、おめでとうございます。

今年 の 幕開け は、北野天満宮 で迎えました ( 笑 )

北野天満宮・楼門 / 干支・申の大絵馬

午後11時半頃、三光門の前まで進んだところでピタリと参拝行列の動きが止まり、約30分ほど待って新年がめでたく明けて、いざ本殿に 初詣 へ!

三光門

新年が明けて、すぐにまとまった雨が降り始めた京都でしたが、多くの参拝者の熱気で雨も蒸発しそうなほどの 大賑わい でした ( 笑 )

本殿

三が日 で 約50万人 が 参拝 するという 北野天満宮 は、1月から2月にかけて 受験生 の 合格祈願 でも大いに賑わいます~♪

■ 北野天満宮

公式HP http://kitanotenmangu.or.jp/

今年 の 幕開け は、北野天満宮 で迎えました ( 笑 )

北野天満宮・楼門 / 干支・申の大絵馬

午後11時半頃、三光門の前まで進んだところでピタリと参拝行列の動きが止まり、約30分ほど待って新年がめでたく明けて、いざ本殿に 初詣 へ!

三光門

新年が明けて、すぐにまとまった雨が降り始めた京都でしたが、多くの参拝者の熱気で雨も蒸発しそうなほどの 大賑わい でした ( 笑 )

本殿

三が日 で 約50万人 が 参拝 するという 北野天満宮 は、1月から2月にかけて 受験生 の 合格祈願 でも大いに賑わいます~♪

■ 北野天満宮

公式HP http://kitanotenmangu.or.jp/

2015年12月07日

≪ まだまだ紅葉が見頃です ≫ in 北野天満宮・御土居跡

散策の最後に訪ねた 北野天満宮 では、紅葉 がまだまだ 見頃 ということで、特別公開 の 期間 を 延長 しています。 たしかに、紅葉の彩り が美しい 御土居跡 です!

■ 北野天満宮 御土居跡 「 もみじ苑 」 特別公開

公式HP http://kitanotenmangu.or.jp/info/news/news.html

ちょうど、西に傾いた 太陽が照らす紅葉 も、キレイでした ( 笑 )

紙屋川 に沿って、ゆっくりと 散策 を~。

最後に、お茶 と お菓子 をいただきます♪

道真公ゆかりの北野天満宮にちなみ、梅 をイメージしたお菓子です。

本日の散策が終了した後、せっかく北野天満宮まで来ているので 「 もみじ苑 」 に入ってみましたが、予想以上の美しさ に驚きました ( 笑 )

今週末 13日(日) まで 特別公開 を 延長 しています、オススメです!

■ 北野天満宮 御土居跡 「 もみじ苑 」 特別公開

公式HP http://kitanotenmangu.or.jp/info/news/news.html

ちょうど、西に傾いた 太陽が照らす紅葉 も、キレイでした ( 笑 )

紙屋川 に沿って、ゆっくりと 散策 を~。

最後に、お茶 と お菓子 をいただきます♪

道真公ゆかりの北野天満宮にちなみ、梅 をイメージしたお菓子です。

本日の散策が終了した後、せっかく北野天満宮まで来ているので 「 もみじ苑 」 に入ってみましたが、予想以上の美しさ に驚きました ( 笑 )

今週末 13日(日) まで 特別公開 を 延長 しています、オススメです!

2015年12月07日

師走の風物詩 ≪ 大根焚き ≫ in 千本釈迦堂

今年も、伝統行事 「 大根焚き 」 の季節がやってきました~!

■ 千本釈迦堂 ( 大報恩寺 )

公式HP http://www.daihoonji.com/

熱々、ほくほくの 大根、これを食べると 無病息災 です ( 笑 )

祈りが込められた、持ち帰り用 の 大根 もずらり!

境内には、遅れていた 紅葉 がようやく彩りを増していました ( 笑 )

明日 も 大根焚き は執り行われますので、ぜひお出掛けください~!

■ 千本釈迦堂 ( 大報恩寺 )

公式HP http://www.daihoonji.com/

熱々、ほくほくの 大根、これを食べると 無病息災 です ( 笑 )

祈りが込められた、持ち帰り用 の 大根 もずらり!

境内には、遅れていた 紅葉 がようやく彩りを増していました ( 笑 )

明日 も 大根焚き は執り行われますので、ぜひお出掛けください~!

2015年12月07日

≪ 京料理 西陣魚新 ≫

さて、慌ただしい 師走 の日々、本日は月に一度の KBS京都ラジオ 「 ほっかほかラジオ 」 リスナーの皆さんと四季の京都を巡り、美味しい昼食をいただく 散策企画 「 おき・らくたび 」 が開催されまして、白峯神宮 や 晴明神社 など 西陣 の 社寺 を巡り、京料理・西陣魚新 で美味しい料理をいただき、そして 千本釈迦堂 の 大根焚き へ行ってきました!

■ 京料理 西陣魚新

公式HP http://www.nishijin-uoshin.co.jp/

午後 に 千本釈迦堂 で 大根をいただく ことから、昼食は会席形式ではなく、弁当形式の料理をいただきましたが、とっても美味しく、そしてギッシリと料理が詰まっていて、予想以上に 満腹 になりました ( 笑 )

そして、師走の風物詩、千本釈迦堂 の 大根焚き へ向かいました。

■ 京料理 西陣魚新

公式HP http://www.nishijin-uoshin.co.jp/

午後 に 千本釈迦堂 で 大根をいただく ことから、昼食は会席形式ではなく、弁当形式の料理をいただきましたが、とっても美味しく、そしてギッシリと料理が詰まっていて、予想以上に 満腹 になりました ( 笑 )

そして、師走の風物詩、千本釈迦堂 の 大根焚き へ向かいました。

2015年12月05日

京都さんぽ ≪ 御土居跡から大徳寺へ ≫

洛中と洛外を隔てた 御土居 の一部が北野天満宮の北に現存しています。

御土居

本日は京都さんぽが開催されまして、北野天満宮 から 紙屋川 に沿って 御土居跡 を歩き、宮内庁関係 の 花山天皇陵、近衛天皇火葬塚、後冷泉天皇火葬塚、媞子内親王火葬塚 と参拝して、洛北随一の禅寺・大徳寺 へ行ってきました。

大徳寺塔頭・高桐院 では、まだ 紅葉 を 楽しむ ことができました~ ( 笑 )

御土居

本日は京都さんぽが開催されまして、北野天満宮 から 紙屋川 に沿って 御土居跡 を歩き、宮内庁関係 の 花山天皇陵、近衛天皇火葬塚、後冷泉天皇火葬塚、媞子内親王火葬塚 と参拝して、洛北随一の禅寺・大徳寺 へ行ってきました。

大徳寺塔頭・高桐院 では、まだ 紅葉 を 楽しむ ことができました~ ( 笑 )

2015年12月03日

≪ 銀杏の彩り ≫ in 北野天満宮

こちらは、11月下旬に参拝した 北野天満宮 の境内に建つ 地主社 です。

毎年ですが、銀杏の葉 が地主社の屋根を 黄色 に染めていました~♪

毎年ですが、銀杏の葉 が地主社の屋根を 黄色 に染めていました~♪

2011年12月14日

北野天満宮・大福梅

2011年12月07日

千本釈迦堂・大根焚き

京都の 師走の風物詩 『 大根焚き 』 ( だいこだき ) の季節が到来し、西陣の 千本釈迦堂 では釈迦が悟りを開いたの日 ( 12/8 ) を祝う 成道会法要 が行われ、境内では焚いた大根が参詣者にふるまわれます。

京都では大根焚きの大根を食べると 中風の厄除け ( 脳卒中・風邪除け ) になるといわれています。

千本釈迦堂 は正式寺名を 大報恩寺 といい、本尊 に 釈迦如来像 を祀る千本通の寺院として古くから親しまれていることから 「 千本釈迦堂 」 と通称されています。 大根焚きの期間中、秘仏の本尊・釈迦如来像が御開帳となります。

『 成道会法要と大根焚き 』 千本釈迦堂 ( 大報恩寺 )

12月7日、8日

2011年03月30日

地蔵院・五色八重散椿

神亀3( 726 )年、東大寺の建立に尽力した奈良時代の僧・行基 ( ぎょうき ) が創建した古刹 『 地蔵院 』 ( じぞういん ) には、戦国時代に 加藤清正 が 豊臣秀吉 に献上したと伝わる 伝説の名椿 『 五色八重散椿 』 が咲くことで知られ ( 現在は樹齢約100年の二世 : 市指定天然記念物 )、通称 「 椿寺 」 と称されています。

白・紅・黄・桃・紅絞りなど五色の花が混じり咲き、また 俳人・正岡子規 が < 椿寺の椿の花は散りてこそ > と詠んだように、ひとひらごと散る名椿として愛され続けています。

地図 : 地蔵院 ( 椿寺 )

4/2(土) 春の京都さんぽ・第1弾

春の京都を彩る 椿 と 桜

地蔵院・五色八重散椿 と 平野神社の名桜

散策ツアーの詳細は こちら へ

2010年04月22日

狩野図子

『 狩野図子 』

『 狩野図子 』千年の歴史を誇る京都には、町の奥へと続く 路地 ( ろーじ ) と呼ばれる細い道が多く存在しています。

路地の中でも大路や小路の間をつなぐ 突き抜けの路地 を 「 図子 」 ( ずし ) と呼び、行き止まりの袋小路 を 「 路地 」 ( ろーじ ) と呼び分ける場合もあります。

西陣にある 『 狩野図子 』 ( かのうずし ) は、室町時代に 絵師・狩野派 の基礎を築いた 狩野元信 ( もとのぶ ) の邸宅が存在した場所にあたり、いつしか付近の路地が 「 狩野図子 」 と呼ばれるようになりました。

らくたびガイドと巡る京都さんぽ

≪ 春の路地裏・西陣めぐり ≫ -らくたび文庫でめぐる京都シリーズ-

詳細・参加受付は、らくたびHP ( こちら ) から、

または 075-257ー7321 までお電話ください。

2010年04月02日

妙顕寺

日蓮宗 の 大本山 のひとつ 『 妙顕寺 』 ( みょうけんじ ) は、日蓮宗を開いた 日蓮上人 の 孫弟子 にあたる 日像 ( にちぞう ) 上人 により、元享元 ( 1321 ) 年、日蓮上人の遺命を受けて京都における 日蓮宗最初の道場 として創建されました。

長い歴史の中で幾度も火災や法難に遭って寺地を転々とし、豊臣秀吉 によって五条大宮の旧地から西陣の現在地へと移転しました。

江戸初期の芸術家・尾形光琳 の 菩提寺 でもあり、春になると境内一円が見事な桜に包まれます。

≪ らくたび・スペシャル京都さんぽのお知らせ ≫

春爛漫の京都で、西陣の隠れた社寺の桜を巡るスペシャル京都さんぽが明日、実施されます。 織りの町・西陣の奥深い歴史に触れながら、妙顕寺・妙覚寺・妙蓮寺・本法寺など、西陣に点在する日蓮宗の大寺院と雅の桜をたっぷりとご案内します。

古きよき京都を訪ねて♪

織りの町・西陣の隠れた桜めぐり

■ 日時 : 4月3日(土)

■ 集合 : 地下鉄・今出川駅改札前

受付12:40~ 散策13:00~ ( 16:00頃終了予定 )

■ 受講料 : 3000円 ( 会員2500円 )

詳細&受講申込みは、らくたびホームページ ( こちら ) から

または 075-257-7321 へお電話ください。

2010年02月25日

北野天満宮 『 梅花祭 』

2010年01月25日

初天神

2009年09月28日

忌明塔

北野天満宮の西側に位置する 東向観音寺 の境内には、高さが4メートルを越える 巨大な石塔 が立っています。

この石塔は、明治時代の神仏分離令が発布されるまでは北野天満宮の境内に鎮座する 伴氏社 ( ともうじしゃ ) にあったもので、菅原道真の母の霊廟 と伝えられてきました。

室町時代以降、父母の四十九日の忌明けに参拝する 『 忌明塔 』 ( いみあけとう ) として信仰され、知恩院 や 革堂 ( 行願寺 ) の五輪塔とともに知られています。

地図 : 東向観音寺

2009年03月01日

白峯神宮

2009年02月18日

東向観音寺

2009年01月20日

真盛豆

『 真盛豆 』

『 真盛豆 』上七軒 に建つ 西方尼寺 の周辺は 真盛町 ( しんせいちょう ) と呼ばれ、室町時代に 天台宗真盛派 を興した高僧・真盛上人 が、当地で辻説法を行いながら尼僧の道場として西方尼寺を建立しました。

西方尼寺に代々伝わる 『 真盛豆 』 ( しんせいまめ ) は、炒った黒豆に乾燥させた大根の葉をかけ、辻説法の時に真盛上人が聴衆に振る舞ったのが始まりといわれ、北野大茶湯で 太閤秀吉 が茶の菓子に合うと褒めたことから、現在でも 茶事の菓子 として好まれています。

2008年10月04日

ずいき祭

2008年09月28日

観世水

『 観世水 』

『 観世水 』室町幕府 3代将軍・足利義満 は 能楽 を好み、猿楽大和四座のひとつ 結崎座 ( ゆうざきざ : 後の 観世座 ) の始祖とされる父・観世清次 ( かんぜきよつぐ ) に 観阿弥 ( かんあみ )、その子・元清 ( もときよ ) に 世阿弥 ( ぜあみ ) の法名を授け、また現在の今出川大宮辺りに屋敷地を与えました ( 現在の 観世町 )。

観世屋敷は後の応仁の乱で焼失しましたが、屋敷内の 鎮守社 と 井戸 が今も西陣中央小学校の敷地内に残されています。

観世屋敷は後の応仁の乱で焼失しましたが、屋敷内の 鎮守社 と 井戸 が今も西陣中央小学校の敷地内に残されています。かつて観世井に竜神が降り立ち、水面が常に動いて波紋を作ったと伝えられ、それが観世流の紋様 『 観世水 』 ( かんぜみず ) となっています。

地図 : 観世町

2008年09月19日

黒田如水邸跡

豊臣秀吉 が造営した荘厳華麗な城郭風の邸宅は 「 聚楽第 」 ( じゅらくだい ) と呼ばれ、その北東部に 秀吉の参謀 として活躍した 『 黒田如水 』 ( くろだじょすい ) の邸宅がありました。

本名は 黒田孝高 ( よしたか ) といい、中国攻めに向う秀吉に従って参謀として 毛利攻め などで活躍し、後に秀吉が朝鮮に出兵した 文禄・慶長の役 にも参戦しています。

現在、黒田如水邸跡 の石碑が建つ町は 「 如水町 」 と名付けられています。

地図 : 黒田如水邸跡

2008年09月18日

狩野元信邸跡

かつて日本画界において最大の画派を築いた 狩野派 ( かのうは ) は、室町中期の 狩野正信 ( まさのぶ ) が 室町幕府 の 御用絵師 となり、狩野派の基礎を築きました。

正信の子・元信 ( もとのぶ ) も父に続いて幕府御用絵師として活躍し、漢画様式 に 大和絵の技法 を取り入れた力強い装飾性をもつ様式を大成し、桃山障壁画の基礎を確立しました。

元信が上京に建てた邸宅は、以後、松栄・永徳など狩野家歴代に受け継がれました。

地図 : 狩野元信邸跡

2008年09月04日

釘抜地蔵

2008年08月12日

千本閻魔堂

2008年06月11日

織部形灯籠

安土桃山時代の 武将・茶人 として知られる 古田重然 ( ふるたしげてる ) は、織田信長や豊臣秀吉に大名として仕え、織部正 ( おりべのかみ ) という官位を叙任したことから 古田織部 ( ふるたおりべ ) とも呼ばれていました。

北野天満宮 の三光門・東側に立つ石灯籠は、元和元 ( 1615 ) 年 6月11日 ( 今日 ) に亡くなった古田織部の墓に立つ灯籠に似ることから 『 織部形灯籠 』 と呼ばれ、茶人が好んだ石灯籠の形式のひとつとされています。

地図 : 北野天満宮 織部形灯籠

2008年03月20日

妙蓮寺椿

日蓮宗祖・日蓮上人の孫弟子にあたる 日像上人 が永仁2 ( 1294 ) 年に創建した 妙蓮寺 ( みょうれんじ ) には、茶花 として古くから愛用されてきた 『 妙蓮寺椿 』 があります。

妙蓮寺の塔頭・玉龍院が育て伝えてきた名椿で、室町時代の連歌師・ 宗祇 は一枝を写生して < 余乃花はみな末寺なり妙蓮寺 > と歌に詠んで賞賛しています。

五百年以上の歴史を受け継ぐ妙蓮寺椿は、現在二代目にあたり、花弁は4~5枚、紅のやや濃い大中輪を咲かせています。

地図 : 妙蓮寺

2008年03月06日

権現造

『 権現造 』

『 権現造 』北野天満宮 の本殿を側面から拝見すると、右の 本殿 と左の 拝殿 が軒の低い 石の間 によって結ばれており、また拝殿の両側には 楽の間 が続いていることから屋根の構造が複雑で、俗に 「 八棟造 」 ( やつむねづくり ) といわれています。

この形式が徳川氏 ( 東照大権現 ) ゆかりの日光東照宮などに継承されたことから、一般的に 『 権現造 』 ( ごんげんづくり ) と呼ばれています。

現在の社殿は、慶長12 ( 1607 ) 年に豊臣秀頼の寄進によって建築されたもので、国宝に指定されています。

全国の書店にて、好評発売中!

No.028 らくたび文庫

No.028 らくたび文庫『 京の建築NAVI -神社・寺院編- 』

著者 : 若村 亮 詳細は こちらへ

建築から垣間見る

悠久の都、京都の歴史

社寺にある各建物の役割や、その造形に込められた意味や背景を紹介。 建築のワンポイント解説が随所にあります。

2008年02月12日

東向観音寺

北野天満宮の二ノ鳥居の西側に 『 東向観音寺 』 ( ひがしむきかんのんじ ) と呼ばれる寺院があります。

寺伝によると 延暦25 ( 806 ) 年、桓武天皇の勅により藤原小黒麿らが 平安京鎮護 のために建立した 朝日寺 に始まるとされ、後の天暦元 ( 947 ) 年、朝日寺の僧・最鎮らが北野天満宮を建立し、応和元 ( 961 ) 年に九州・大宰府の観世音寺から 菅原道真公の作 と伝えられる 十一面観音菩薩像 を譲り受けて本尊としたとされています。

京の冬の旅

源氏物語・こころの道シリーズ

「 明石の上 」 と 北野天満宮特別参拝

日時 : 2月11日 ( 月・祝 ) ~ 17日 ( 日 )

時間 : 10:00 ~ 16:00 ( 最終入場 15:30 )

場所 : 東向観音寺 の専用入口

源氏物語に登場する 「 明石の上 」 のしつらえの特別展示を北野天満宮の神宮寺としての歴史を持ち、通常は非公開の東向観音寺にて特別に拝観・鑑賞できます。 また、北野天満宮の本殿において特別昇殿参拝もあり、この時期に特別公開している宝物殿もご覧いただけます。

2008年01月31日

尾形光琳

江戸時代中期の画家として 「 燕子花 ( かきつばた ) 図屏風 」 や 「 紅白梅図屏風 」 などの代表作を残した 『 尾形光琳 』 ( おがたこうりん ) は、万治元 ( 1658 ) 年、京都の 呉服商 雁金屋 の当主 尾形宗謙の次男として生まれました。

本阿弥光悦 や 俵屋宗達 を師と仰ぎ、二条家 ( 公家 )、津軽家 や 酒井家 ( 大名 )、三井家 や 住友家 や 冬木家 ( 豪商 ) などに出入りし、大和絵 ( 平安時代以来の伝統的な絵画様式 ) を革新した大胆華麗な装飾画風を大成しました。

妙顕寺 の東隣にある塔頭 ・ 泉妙院に尾形光琳の墓があります。

地図 : 妙顕寺