2012年01月16日

【 湘南 】 2012年3月 朝日カルチャー湘南 特別講座

2月・名古屋で開催予定の 『 京都の古地図さんぽ 』 講座は、3月に朝日カルチャー湘南でも開催予定です! ぜひ、ご期待ください♪

【 湘南 】 2012年3月 朝日カルチャー湘南 特別講座

■ 講座名

京都の古地図さんぽ -洛中洛外図で読み解く京都の町-

■ 講師

若村 亮 ( 京都の旅 (株) らくたび代表取締役 )

■ 講座概要

千年の都として長い歴史と伝統を受け継ぐ 「 京都 」 の町並みの変遷を古地図から読み解きます。特に室町から江戸にかけて多く描かれてきた 『 洛中洛外図 』 屏風を見れば、時代による人びとの暮らしぶりの変化や、現在の京都には無い巨大な社寺仏閣も見ることができます。 京都の古地図や写真を参照しながら、昔の京都へタイムスリップします♪

■ 講座日程

3月8日(木) 15:30 ~ 17:00

■ 講座場所

朝日カルチャーセンター湘南 ( 神奈川県藤沢市 )

※ JR・小田急 藤沢駅 下車すぐ ( アクセスは こちら へ )

■ 受講料

会員 3,045円 / 一般 3,675円 ( 入会不要 )

■ 詳細・お申込みは・・・

1、 講座の詳細は こちら をご覧ください。

2、 受講のお申込みは・・・

1)、ホームページからのお申込みは こちら へ

2)、 お電話でのお申込みは・・・

朝日カルチャーセンター湘南 0466-24-2255

受付時間 : 月~土 9:30~19:00

3)、 窓口でのお申し込みは・・・

センター受付にて受講申込みをお受けいたします。

受付時間 : 月~土 9:30~19:00

4)、 朝日カルチャー湘南 のHPは こちら をご覧ください。

【 湘南 】 2012年3月 朝日カルチャー湘南 特別講座

≪≪≪ 京都の古地図さんぽ ≫≫≫

= 洛中洛外図で読み解く京都の町 =

= 洛中洛外図で読み解く京都の町 =

朝日カルチャーセンター湘南において、

3月8日(木)、京都の歴史を洛中洛外図など古地図から読み解く、

とっておきの京都学1日特別講座を開催します!

3月8日(木)、京都の歴史を洛中洛外図など古地図から読み解く、

とっておきの京都学1日特別講座を開催します!

■ 講座名

京都の古地図さんぽ -洛中洛外図で読み解く京都の町-

■ 講師

若村 亮 ( 京都の旅 (株) らくたび代表取締役 )

■ 講座概要

千年の都として長い歴史と伝統を受け継ぐ 「 京都 」 の町並みの変遷を古地図から読み解きます。特に室町から江戸にかけて多く描かれてきた 『 洛中洛外図 』 屏風を見れば、時代による人びとの暮らしぶりの変化や、現在の京都には無い巨大な社寺仏閣も見ることができます。 京都の古地図や写真を参照しながら、昔の京都へタイムスリップします♪

■ 講座日程

3月8日(木) 15:30 ~ 17:00

■ 講座場所

朝日カルチャーセンター湘南 ( 神奈川県藤沢市 )

※ JR・小田急 藤沢駅 下車すぐ ( アクセスは こちら へ )

■ 受講料

会員 3,045円 / 一般 3,675円 ( 入会不要 )

■ 詳細・お申込みは・・・

1、 講座の詳細は こちら をご覧ください。

2、 受講のお申込みは・・・

1)、ホームページからのお申込みは こちら へ

2)、 お電話でのお申込みは・・・

朝日カルチャーセンター湘南 0466-24-2255

受付時間 : 月~土 9:30~19:00

3)、 窓口でのお申し込みは・・・

センター受付にて受講申込みをお受けいたします。

受付時間 : 月~土 9:30~19:00

4)、 朝日カルチャー湘南 のHPは こちら をご覧ください。

2012年01月16日

【 名古屋 】 2012年2月 中日文化センター 特別講座

【 名古屋 】 2012年2月 中日文化センター 特別講座

■ 講座名

京都の古地図さんぽ -洛中洛外図で読み解く京都の町-

■ 講師

若村 亮 ( 京都の旅 (株) らくたび代表取締役 )

■ 講座概要

千年の都として長い歴史と伝統を受け継ぐ 「 京都 」 の町並みの変遷を古地図から読み解きます。特に室町から江戸にかけて多く描かれてきた 『 洛中洛外図 』 屏風を見れば、時代による人びとの暮らしぶりの変化や、現在の京都には無い巨大な社寺仏閣も見ることができます。 京都の古地図や写真を参照しながら、昔の京都へタイムスリップします♪

■ 講座日程

2月9日 ( 木 ) 10:30 ~ 12:00

■ 講座場所

名古屋・栄 中日文化センター ( アクセスは こちら へ )

■ 受講料

一般 2,835円 / 会員 2,625円 ( 入会金不要 )

■ 詳細・お申込みは・・・

受講の詳細・お申込みは・・・

1)、 お電話でのお問い合わせ・お申込み

名古屋・栄 中日文化センター 0120-53-8164

受付時間 : 月~土 10:00~18:00 / 日 10:00~17:00

2)、 中日文化センター のHPは こちら をご覧ください。

今回の講座は特別講座のため1回限りの講座になりますが、春4月から毎月第2木曜日にレギュラー講座も開催となりますので、ぜひ皆さん、ご参加ください♪

≪≪≪ 京都の古地図さんぽ ≫≫≫

= 洛中洛外図で読み解く京都の町 =

= 洛中洛外図で読み解く京都の町 =

名古屋・中日文化センターにおいて、

2月9日(木)、京都の歴史を洛中洛外図など古地図から読み解く、

とっておきの京都学1日特別講座を開催します!

2月9日(木)、京都の歴史を洛中洛外図など古地図から読み解く、

とっておきの京都学1日特別講座を開催します!

■ 講座名

京都の古地図さんぽ -洛中洛外図で読み解く京都の町-

■ 講師

若村 亮 ( 京都の旅 (株) らくたび代表取締役 )

■ 講座概要

千年の都として長い歴史と伝統を受け継ぐ 「 京都 」 の町並みの変遷を古地図から読み解きます。特に室町から江戸にかけて多く描かれてきた 『 洛中洛外図 』 屏風を見れば、時代による人びとの暮らしぶりの変化や、現在の京都には無い巨大な社寺仏閣も見ることができます。 京都の古地図や写真を参照しながら、昔の京都へタイムスリップします♪

■ 講座日程

2月9日 ( 木 ) 10:30 ~ 12:00

■ 講座場所

名古屋・栄 中日文化センター ( アクセスは こちら へ )

■ 受講料

一般 2,835円 / 会員 2,625円 ( 入会金不要 )

■ 詳細・お申込みは・・・

受講の詳細・お申込みは・・・

1)、 お電話でのお問い合わせ・お申込み

名古屋・栄 中日文化センター 0120-53-8164

受付時間 : 月~土 10:00~18:00 / 日 10:00~17:00

2)、 中日文化センター のHPは こちら をご覧ください。

今回の講座は特別講座のため1回限りの講座になりますが、春4月から毎月第2木曜日にレギュラー講座も開催となりますので、ぜひ皆さん、ご参加ください♪

2012年01月15日

小正月

『 小正月 』

『 小正月 』元日 ( 1月1日 ) を 大正月 ( おおしょうがつ ) と呼ぶのに対して、正月 ( 1月 ) の 望の日 ( もちのひ : 十五夜・満月の日 のことで 旧暦1月15日 にあたる ) は 『 小正月 』 ( こしょうがつ ) と呼ばれ、この小正月までを 正月の松飾りのある期間 ということで 松の内 ( まつのうち ) と呼びます。

小正月 には 小豆粥を食べる習わし で、紀貫之 の 『 土佐日記 』 や 清少納言 の 『 枕草子 』 などの古典文学にも小正月に小豆粥を食べたことが記されています。

また、かつて 小正月 に 元服の儀 を行ったことから、1月15日 は 成人の日 と定められていました ( 現在は1月第2月曜日 )。

2012年01月14日

法界寺・裸踊り

『 法界寺・裸踊り 』

『 法界寺・裸踊り 』日野の 法界寺 で行なわれる 寒中の伝統行事 『 裸踊り 』 ( 1月14日 ) は、下帯のみの裸の男達が冷たい井戸水をかぶって身を清め、“ 頂礼、頂礼! ” と叫びながら体を激しくぶつけ踊るという、京都では数少ない勇壮で熱気溢れる行事です。

『 頂礼 』 ( ちょうらい : 仏教用語 ) とは、仏様に対する最高の敬意を表す礼法 とされています。

まず両膝を地につけ、続いて両肘 ( ひじ )、頭と地につけ、最後に手と頭で相手の足を頂くように礼拝します。 正しくは 「 頂戴礼拝 」 と言い、別に 「 五体投地 」 とも言います。

『 裸踊り 』 法界寺

1月14日 19時~

2012年01月13日

法界寺

2012年01月13日

東京の下町・入谷の隠れ家 ≪ しゃぶ辰 ≫ i新年会

東京・上野駅からすぐ近く、下町・入谷 の路地奥に隠れ家的なしゃぶしゃぶのお店 ≪ しゃぶ辰 ≫ があって、ここで昨夜は出版関係の皆さんと恒例の新年会を催しました ( 笑 )

東京・入谷 ≪ しゃぶ辰 ≫

お店の名前も 干支 「 辰 」 があり、新年会には最高のお店で ( 笑 )、ボリューム満点のしゃぶしゃぶ! と、飲み放題 を付けてもリーズナブルな価格で、これはオススメのお店でした!

しゃぶしゃぶを堪能した後は、締めに 「 きしめん 」 を入れていただきました♪ 恒例の集まりで、次回は春の桜の季節になりそうです、楽しみです!

■ 東京・入谷 しゃぶ辰 : 公式HPは こちら へ

東京・入谷 ≪ しゃぶ辰 ≫

お店の名前も 干支 「 辰 」 があり、新年会には最高のお店で ( 笑 )、ボリューム満点のしゃぶしゃぶ! と、飲み放題 を付けてもリーズナブルな価格で、これはオススメのお店でした!

しゃぶしゃぶを堪能した後は、締めに 「 きしめん 」 を入れていただきました♪ 恒例の集まりで、次回は春の桜の季節になりそうです、楽しみです!

■ 東京・入谷 しゃぶ辰 : 公式HPは こちら へ

2012年01月12日

東京・晴れ のち 新潟・大雪!

今日は新潟県長岡市の中学校で、春に実施される京都への修学旅行に向けた事前学習として京都の歴史・社寺などの講演を行ってきました!

午前中、東京を出発した際には素晴らしい快晴でした♪

東京駅を出発して約40分くらい、ここはどこだったんでしょうか?、なんと、はるか遠くに富士山を見ることができました! この辺りからも見えるんですね、感動でした ( 笑 )

しかし、トンネルを抜けると・・・ そこは雪国だった! という感じで、越後湯沢の辺りはすっかり雪・雪・雪でした ( 笑 )

浦佐の辺りでは吹雪となり、辺り一面が銀世界に!

もちろん、目的地の長岡市もどっかりと雪が積もり、除雪や融雪されている道路以外は雪が山のように積もっていました。

普段、ここまでの雪景色を見ることがないので感動的な風景でした♪

講演も無事に終わり、今は上越新幹線で東京駅へ向かっています。

午前中、東京を出発した際には素晴らしい快晴でした♪

東京駅を出発して約40分くらい、ここはどこだったんでしょうか?、なんと、はるか遠くに富士山を見ることができました! この辺りからも見えるんですね、感動でした ( 笑 )

しかし、トンネルを抜けると・・・ そこは雪国だった! という感じで、越後湯沢の辺りはすっかり雪・雪・雪でした ( 笑 )

浦佐の辺りでは吹雪となり、辺り一面が銀世界に!

もちろん、目的地の長岡市もどっかりと雪が積もり、除雪や融雪されている道路以外は雪が山のように積もっていました。

普段、ここまでの雪景色を見ることがないので感動的な風景でした♪

講演も無事に終わり、今は上越新幹線で東京駅へ向かっています。

2012年01月12日

立砂

2012年01月11日

新幹線で夜の東京へ

夕方から雨が降り始めた京都。 でも、明日には天気は回復するようですが、寒さはグッと厳しくなるようで、京都でも明日の予想最低気温は -2℃ の予報です。。

しかし! 明日はどっかりと雪が降っている新潟で講演があるため、京都の寒さどころではないのでしょうね、雪国の新潟へ行く予定なのです。 明日の朝一番で京都から新潟へ行くのは大変なので、とりあえず東京まで夜の間に移動しておいて、明日、いよいよ新潟へ向かいます ( 笑 )

明日は雪の新潟、明後日からは東京での講座が続きます。

風邪など体調に気をつけて、頑張ってきます~♪

しかし! 明日はどっかりと雪が降っている新潟で講演があるため、京都の寒さどころではないのでしょうね、雪国の新潟へ行く予定なのです。 明日の朝一番で京都から新潟へ行くのは大変なので、とりあえず東京まで夜の間に移動しておいて、明日、いよいよ新潟へ向かいます ( 笑 )

明日は雪の新潟、明後日からは東京での講座が続きます。

風邪など体調に気をつけて、頑張ってきます~♪

2012年01月11日

鏡開き

2012年01月10日

商売繁盛♪を願って恵美須神社 ≪ 十日ゑびす ≫ へ

京都リビング・新春最初の現地散策講座は、六波羅蜜寺・弁財天 で 金運up を祈願して、建仁寺 で干支 「 辰 」 ゆかりの 双龍図 を拝観して、最後に本日 「 十日ゑびす 」 を迎えた 恵美須神社・えべっさん をお参りして 商売繁盛 をしっかりと祈願してきました♪ ( 笑 )

参道には露店が並び、あちらこちらから威勢の良い掛け声が響いてきます!

午後に参拝したので、まだゆっくり参拝できる感じでしたが、これから仕事終わりで参拝する人が増えて、夜には大賑わいになるんでしょうね ( 笑 )

恵美須神社

えびす神 は 海の神 として元は 豊漁祈願 をしてきましたので、本殿前には大きな マグロ が奉納されていました。 今日がメインの 十日ゑびす ですが、12日まで 残り福 として賑わいは続きます!

恵美須神社・本殿

えべっさんといえば、笹 に 縁起物 を付けて持ち帰る習わしで、私も縁起物を選らんで・・・

福笹 をゲットしました♪

持ち帰って、さっそく町家オフィスに商売繁盛を願って飾りました~!

さぁ、これで今年も 商売繁盛、間違いなし! ですね ( 笑 )

参道には露店が並び、あちらこちらから威勢の良い掛け声が響いてきます!

午後に参拝したので、まだゆっくり参拝できる感じでしたが、これから仕事終わりで参拝する人が増えて、夜には大賑わいになるんでしょうね ( 笑 )

恵美須神社

えびす神 は 海の神 として元は 豊漁祈願 をしてきましたので、本殿前には大きな マグロ が奉納されていました。 今日がメインの 十日ゑびす ですが、12日まで 残り福 として賑わいは続きます!

恵美須神社・本殿

えべっさんといえば、笹 に 縁起物 を付けて持ち帰る習わしで、私も縁起物を選らんで・・・

福笹 をゲットしました♪

持ち帰って、さっそく町家オフィスに商売繁盛を願って飾りました~!

さぁ、これで今年も 商売繁盛、間違いなし! ですね ( 笑 )

2012年01月10日

辰年ゆかりの社寺巡り ≪ 双龍図 ≫ in 建仁寺

今年の干支 「 辰 」 ゆかりの社寺として、新春に禅寺・法堂の天井に描かれている 「 龍 」 の図を拝観する参拝者も多く、今日は現地散策講座で 建仁寺 へ行ってきました!

建仁2(1202)年、臨済宗祖・栄西禅師によって創建された建仁寺において、平成14(2002)年、創建800年を記念して日本画家・小泉淳作 氏によって法堂の天井に 双龍図 が奉納され、以来、見事な龍が天井を彩ってきました。

日本画家・小泉淳作氏は昨日、肺炎のために87歳で亡くなられたという訃報が届きました。 その翌日にあたる今日、建仁寺の双龍図を見上げながら、心からのご冥福をお祈りしてきました。。

建仁2(1202)年、臨済宗祖・栄西禅師によって創建された建仁寺において、平成14(2002)年、創建800年を記念して日本画家・小泉淳作 氏によって法堂の天井に 双龍図 が奉納され、以来、見事な龍が天井を彩ってきました。

日本画家・小泉淳作氏は昨日、肺炎のために87歳で亡くなられたという訃報が届きました。 その翌日にあたる今日、建仁寺の双龍図を見上げながら、心からのご冥福をお祈りしてきました。。

2012年01月10日

えびす神

2012年01月09日

龍のおみくじ in 伏見・神宝神社

今日、干支の 「 辰 」 ゆかりの 神宝神社 を参拝した際に授与いただいた 龍 の おみくじ です♪

龍の下側におみくじが入っていて・・・

今年の運勢は・・・ 「 中吉 」 でした♪ どの項目も龍のような上り調子のようで、とっても良い内容でした、ほっとひと安心です ( 笑 )

「 おみくじ 」 ですが、「 龍 」 もお守りとして置いておくことができますので、とっても素敵なおみくじですね、ぜひ皆さんも伏見稲荷大社の神宝神社へ参拝の際にはぜひ社務所へお立ち寄りください♪

龍の下側におみくじが入っていて・・・

今年の運勢は・・・ 「 中吉 」 でした♪ どの項目も龍のような上り調子のようで、とっても良い内容でした、ほっとひと安心です ( 笑 )

「 おみくじ 」 ですが、「 龍 」 もお守りとして置いておくことができますので、とっても素敵なおみくじですね、ぜひ皆さんも伏見稲荷大社の神宝神社へ参拝の際にはぜひ社務所へお立ち寄りください♪

2012年01月09日

干支 「 辰年 」 ゆかりの神宝神社 in 伏見稲荷大社

今年初の現地散策講座で、新春の初詣 ということで 伏見稲荷大社 へ行ってきました! お正月から約1週間が早くも経っていますが、伏見稲荷大社はまだまだ 商売繁盛 を願う初詣の参拝者で大賑わいでした ( 笑 )

伏見稲荷大社・拝殿 ( 修復を終えたばかりの唐破風・向拝 )

今年の干支 「 辰 」 ゆかりの社が伏見稲荷大社の広大な境内にも摂社として祀られていて、こちらがその 神宝神社 ( かんだからじんじゃ ) です。

伏見稲荷大社・神宝神社

本殿には 祭神 として 天照大神 と 稲荷神 を祀り、社名は古く 十種の神宝 ( じんぽう : 神聖な宝物 ) を納めたことに由来するといわれ、かつて平安時代の宇多天皇は勅使を遣わせた歴史を有する由緒ある社です。

そして神使は 「 龍 」 とされ、狛龍が本殿前に鎮座していますので、まさに今年の干支にゆかりの神社として多くの参拝者が訪れていました♪

狛龍

神宝神社の場所は、本殿から千本鳥居を抜けた奥社から、さらに200mほど進んだところに祀られています。 案内の看板なども出ていますので、ぜひ今年注目の神社のひとつとして参拝してみてください♪

伏見稲荷大社・拝殿 ( 修復を終えたばかりの唐破風・向拝 )

今年の干支 「 辰 」 ゆかりの社が伏見稲荷大社の広大な境内にも摂社として祀られていて、こちらがその 神宝神社 ( かんだからじんじゃ ) です。

伏見稲荷大社・神宝神社

本殿には 祭神 として 天照大神 と 稲荷神 を祀り、社名は古く 十種の神宝 ( じんぽう : 神聖な宝物 ) を納めたことに由来するといわれ、かつて平安時代の宇多天皇は勅使を遣わせた歴史を有する由緒ある社です。

そして神使は 「 龍 」 とされ、狛龍が本殿前に鎮座していますので、まさに今年の干支にゆかりの神社として多くの参拝者が訪れていました♪

狛龍

神宝神社の場所は、本殿から千本鳥居を抜けた奥社から、さらに200mほど進んだところに祀られています。 案内の看板なども出ていますので、ぜひ今年注目の神社のひとつとして参拝してみてください♪

2012年01月09日

七福神めぐり

『 七福神めぐり 』

『 七福神めぐり 』福徳をもたらす七体の神 『 七福神 』。

商売繁盛 「 ゑびす神 」、開運招福 「 大黒天 」、七福即生 「 毘沙門天 」、福徳自在 「 弁財天 」、延寿福楽 「 福禄寿神 」、不老長寿 「 寿老神 」、諸縁吉祥 「 布袋尊 」。

七福神の福徳を授かるために巡拝する 『 七福神めぐり 』 は昔から盛んに行われ、新年を迎えた1月の巡拝は特に功徳が大きいとされています。

都七福神めぐり、京都七福神めぐり、京洛七福神めぐり など、巡拝ルートと社寺 ( 重複する社寺もある ) は幾多もあり、それは七福神に対する京都の人びとの 厚い信仰 と 人気 のあらわれ です。

『 都七福神めぐり 』 1月1日~31日

ゑびす神 恵美須神社

大黒天 松ヶ崎大黒天

毘沙門天 東寺

弁財天 六波羅蜜寺

福禄寿神 赤山禅院

寿老神 革堂 ( 行願寺 )

布袋尊 萬福寺

2012年01月08日

初ゑびす

『 初ゑびす 』

『 初ゑびす 』商売繁盛

笹持って来いー!

ゑびす囃子 ( えびすばやし ) が飛び交う 恵美須神社 ( えびすじんじゃ ) では、8日から12日にかけて 『 初ゑびす 』 が行われ、商売繁盛を願う多くの参拝者で賑わいます。

笹 は松竹梅の竹の葉で縁起が良く、“ 節目正しく真っ直ぐ ” “ 葉が常に青々と繁る ” ことから 家運隆昌 や 商売繁盛 に通じるとされ、その笹の先に福俵 ・ 宝船 ・ 熊手などの縁起物をつけた 福笹 を持ち帰る習わしです。

8日 餅つき神事・湯立て神楽

9日 午後2時 宵ゑびす祭

10日 午後2時 初ゑびす大祭

11日 午後8時 のこり福祭

12日 午後8時 撒福祭

2012年01月07日

七草粥をいただいて新年の無病息災を祈願!

今日は五節句のひとつ・ 七草の節句 で、無病息災 の願いを込めて 春の七草 を入れた 七草粥 をいただく習わしです。 最近は便利ですね、このような七草セットがちゃんとスーパーで販売されています ( 笑 )

あつあつの七草粥を作って、娘もいっしょにいただきました♪

これで今年も無病息災、元気に頑張ります!

あつあつの七草粥を作って、娘もいっしょにいただきました♪

これで今年も無病息災、元気に頑張ります!

2012年01月07日

紅茶専門店 テ・コンセプシオン

平等寺と長講堂を巡った後は、やっぱりティータイム♪ ということで、東本願寺のすぐ東側にある本格的な 紅茶専門店 ≪ Te Concepcion ≫ ( テ・コンセプシオン ) へ。

スコーン と 紅茶 の セット がオススメなんですが、ちょうどスコーンを焼いている時でしたのでケーキセットにしてみました ( 笑 )

紅茶とケーキセット

紅茶はポットでのサービスが嬉しいですね ( 笑 )

アールグレイとダージリンのブレンド紅茶をいただきました♪

とっても素敵な香りが広がる紅茶で、美味しくいただきました!

今日の散策はらくたびガイドのご案内でしたので私自身はほとんど話していませんが、やっぱり散策後のカフェはいいですね ( 笑 )

■ 紅茶専門店 テ・コンセプシオン ( Te Concepcion )

≪ ぐるなび ≫ 情報は こちら へ

スコーン と 紅茶 の セット がオススメなんですが、ちょうどスコーンを焼いている時でしたのでケーキセットにしてみました ( 笑 )

紅茶とケーキセット

紅茶はポットでのサービスが嬉しいですね ( 笑 )

アールグレイとダージリンのブレンド紅茶をいただきました♪

とっても素敵な香りが広がる紅茶で、美味しくいただきました!

今日の散策はらくたびガイドのご案内でしたので私自身はほとんど話していませんが、やっぱり散策後のカフェはいいですね ( 笑 )

■ 紅茶専門店 テ・コンセプシオン ( Te Concepcion )

≪ ぐるなび ≫ 情報は こちら へ

2012年01月07日

京都の路地裏さんぽ♪ ≪ 平等寺 ≫ ≪ 長講堂 ≫

昨年から実施している 『 らくたびガイドと巡る京都の路地裏さんぽ 』 シリーズ も新年になって 新企画 がスタートし、平安京 の 旧五条通 を歩きながら ≪ 京の冬の旅 ≫ ( 1/7~3/18 ) で特別公開されている 『 平家物語 』 ゆかりの 平等寺 と 長講堂 を巡ります♪

平安時代に創建された 平等寺 ( びょうどうじ ) は、平家物語 ゆかりの 高倉天皇 と 小督 ( こごう ) ゆかりの古刹です。

平等寺

因幡から飛んできたと伝えられる薬師如来を本尊として祀ることから、通称・因幡薬師堂 として古くから町衆に親しまれてきました。 最近では ガン封じ のご利益で厚く信仰されています。

≪ 京の冬の旅 ≫ は今日から特別公開が始まったということで、定期観光バスの団体も含めて多くの観光客が訪れていました ( 笑 )

こちらも京の冬の旅で特別公開が始まった、平家物語 ゆかりの 後白河法皇 が創建した 持仏堂 に由来する 長講堂 ( ちょうこうどう ) です。

長講堂

勅封・後白河天皇の御真影 ( 肖像画 ) を映して彫像された 後白河天皇像 が特別公開されていまして、こちらも観光客で大賑わいでした♪

NHK大河ドラマ 『 平清盛 』 もいよいよ明日の日曜日からスタートということで、平等寺や長講堂もさらに多くの人びとで賑わいそうですね!

らくたびでも3月まで本ツアーを開催していますので、当日飛び入り参加もOKです、ぜひ一度、ご参加ください ( 詳細は こちら へ ) ♪

平安時代に創建された 平等寺 ( びょうどうじ ) は、平家物語 ゆかりの 高倉天皇 と 小督 ( こごう ) ゆかりの古刹です。

平等寺

因幡から飛んできたと伝えられる薬師如来を本尊として祀ることから、通称・因幡薬師堂 として古くから町衆に親しまれてきました。 最近では ガン封じ のご利益で厚く信仰されています。

≪ 京の冬の旅 ≫ は今日から特別公開が始まったということで、定期観光バスの団体も含めて多くの観光客が訪れていました ( 笑 )

こちらも京の冬の旅で特別公開が始まった、平家物語 ゆかりの 後白河法皇 が創建した 持仏堂 に由来する 長講堂 ( ちょうこうどう ) です。

長講堂

勅封・後白河天皇の御真影 ( 肖像画 ) を映して彫像された 後白河天皇像 が特別公開されていまして、こちらも観光客で大賑わいでした♪

NHK大河ドラマ 『 平清盛 』 もいよいよ明日の日曜日からスタートということで、平等寺や長講堂もさらに多くの人びとで賑わいそうですね!

らくたびでも3月まで本ツアーを開催していますので、当日飛び入り参加もOKです、ぜひ一度、ご参加ください ( 詳細は こちら へ ) ♪

2012年01月07日

七草粥

古代中国では、正月1日に鶏、2日に狗 ( 犬 )、3日に羊、4日に猪、5日に牛、6日に馬、7日に人、8日に穀 ( 作物 ) の一年の吉凶を占ったと伝えられています。

1月7日 は 人の吉凶を占う日 から 「 人日 」 ( じんじつ ) と呼ばれ、唐の時代には邪気を祓うために 七種の野菜が入った羮 ( あつもの : 熱い吸い物 ) を食して 無病息災 を願ったといわれています。

この習わしが日本に伝来し、人日の節句 ( 1月7日 : 五節句のひとつ ) に 『 七草粥 』 を食べると邪気が払われ、万病を除くとされています。

2012年01月06日

新年会♪ in ワインと旬の野菜 ≪ バルケッタ ≫

いよいよ始まった2012年! らくたび新年会は、烏丸松原を西へ入った南側、京都・上賀茂や丹波・篠山から仕入れた有機・無農薬野菜を中心に野菜ソムリエお勧めのヘルシーな料理をワインと一緒に楽しめるお店 ≪ バルケッタ ≫ で開催しました ( 笑 )

こちらのお店はなんと言っても美味しい野菜が大人気!

彩り野菜のバーニャカウダは、大好きな一品です~♪

もちろん、ワインを♪ まずはイタリアの白ワインから。

すずちゃんは、ミルクを片手飲み ( 笑 )

フランスパンを使った一品、カリカリのパンはすずちゃんの胃袋へ ( 笑 )

フランスの白ワインをもう1本いただいた後に、チリの赤ワインを♪

こちらはぶどうの渋みが濃厚な感じで、コース料理の最後の方に出てきた濃い味付けの料理にぴったりの素敵なワインでした ( 笑 )

甘~くトロトロに煮込んだ玉ねぎ。

ちょっと岩塩をふると、さらに甘みが!

この後にも、リゾットとパスタと続き、野菜とワインをたっぷりと堪能しました。

お店を出た後は、2次会のBARでウイスキーを、3次会は再び串屋でビールと串揚げと、ちょっと食べ過ぎ飲み過ぎの感じでしたが、今日も朝からラジオに出演して、今は元気にオフィスワークしています ( 笑 )

素敵な2012年のスタート、新年会でした!

■ ワインと旬の野菜 ≪ バルケッタ ≫ : 公式HPは こちら へ

こちらのお店はなんと言っても美味しい野菜が大人気!

彩り野菜のバーニャカウダは、大好きな一品です~♪

もちろん、ワインを♪ まずはイタリアの白ワインから。

すずちゃんは、ミルクを片手飲み ( 笑 )

フランスパンを使った一品、カリカリのパンはすずちゃんの胃袋へ ( 笑 )

フランスの白ワインをもう1本いただいた後に、チリの赤ワインを♪

こちらはぶどうの渋みが濃厚な感じで、コース料理の最後の方に出てきた濃い味付けの料理にぴったりの素敵なワインでした ( 笑 )

甘~くトロトロに煮込んだ玉ねぎ。

ちょっと岩塩をふると、さらに甘みが!

この後にも、リゾットとパスタと続き、野菜とワインをたっぷりと堪能しました。

お店を出た後は、2次会のBARでウイスキーを、3次会は再び串屋でビールと串揚げと、ちょっと食べ過ぎ飲み過ぎの感じでしたが、今日も朝からラジオに出演して、今は元気にオフィスワークしています ( 笑 )

素敵な2012年のスタート、新年会でした!

■ ワインと旬の野菜 ≪ バルケッタ ≫ : 公式HPは こちら へ

2012年01月06日

花街の始業式

2012年01月05日

睦月

2012年01月05日

早朝うっすら雪景色の京都

昨夜から厳しい冷え込みとなり、舞い散る雪で早朝はうっすらと雪景色となりました。 天気が回復して太陽が射すようになって市街地はすっかり解けてしまいましたが、洛北など山麓ではそこそこの積雪になっているようです ( 笑 )

さぁ、本日から始業式ということで、スケジュールの打ち合わせを行った後、バリバリと仕事をしています! 夜には新年会を予定していますので、その模様はまた後で♪

さぁ、本日から始業式ということで、スケジュールの打ち合わせを行った後、バリバリと仕事をしています! 夜には新年会を予定していますので、その模様はまた後で♪

2012年01月04日

女人厄除け祈願 ≪ 市比賣神社 ≫

正月三が日が終わって今日から仕事始めの方も多いと思いますが、弊社は明日から仕事ということで今日までゆっくり過ごすことができましたので、寒さが厳しく雪模様の時間帯もありましたが、家から歩いて行くことができる社寺へお参りに行ってきました♪

女人厄除け のご利益で厚く信仰されている ≪ 市比賣神社 ≫ ( ひちひめじんじゃ ) は、桓武天皇の命によって平安京の市場に創建された由緒ある古社で、平安時代の歴代天皇の産湯に用いられたという 天之真名井 ( あめのまない ) の名水が湧くことでも知られています。

女人守護 ≪ 市比賣神社 ≫ ※地図は こちら へ

娘・涼佳の守護を願って、厚く厚くお参りを ( 笑 )

さて、粉雪が舞う中、ちょっと周辺へと足を伸ばして・・・

元六條御所 ≪ 長講堂 ≫ ※地図は こちら へ

いよいよ次の日曜日から始まる、今年の NHK大河ドラマ 『 平清盛 』 の予習を兼ねて ( 笑 )、源平争乱が繰り広げられた平安末期当時の権力者・後白河法皇 が邸宅内に営んだ 持仏堂 に始まり、現在、後白河法皇坐像などを寺宝として伝える 元六條御所 ≪ 長講堂 ≫ ( ちょうこうどう : 通常非公開 ) へ。

こちらはまもなく 『 京の冬の旅 』 ( 1/7~3/18 ) で特別公開される予定で、らくたび でも 京都さんぽ ( 2/5 実施 : 詳細は こちら へ ) でお伺いする予定をしていますので、こうご期待ですね!

さらに、長講堂の隣りには ≪ 蓮光寺 ≫ ( れんこうじ : 通常非公開 ) と呼ばれる寺院が建っています。

駒止地蔵 ≪ 蓮光寺 ≫ ※地図は こちら へ

こちらの 蓮光寺 に祀られている 地蔵菩薩 は、平清盛 が 駒 ( 馬 ) で六条河原にさしかかった時、急にその場から動かなくなり、その地を掘ってみると地中から地蔵が出てきたことから 駒止地蔵 ( こまどめじぞう ) と呼ばれるようになったと伝えられています。

蓮光寺の駒札

ちなみに、蓮光寺には 戦国武将・長曽我部盛親 ( ちょうそかべ - もりちか ) の墓があり、大坂の陣で豊臣家と運命を共にし、最期は京都・六条河原 で 斬首 された武将の魂が静かに眠っています。

NHK大河ドラマ 『 平清盛 』、いよいよ次の日曜日から放送開始です! 六波羅蜜寺 や 三十三間堂 と並び、この辺りも源平争乱の時代を伝える社寺史跡が点在していますので、今年のホットスポットになりますね! ( 笑 )

女人厄除け のご利益で厚く信仰されている ≪ 市比賣神社 ≫ ( ひちひめじんじゃ ) は、桓武天皇の命によって平安京の市場に創建された由緒ある古社で、平安時代の歴代天皇の産湯に用いられたという 天之真名井 ( あめのまない ) の名水が湧くことでも知られています。

女人守護 ≪ 市比賣神社 ≫ ※地図は こちら へ

娘・涼佳の守護を願って、厚く厚くお参りを ( 笑 )

さて、粉雪が舞う中、ちょっと周辺へと足を伸ばして・・・

元六條御所 ≪ 長講堂 ≫ ※地図は こちら へ

いよいよ次の日曜日から始まる、今年の NHK大河ドラマ 『 平清盛 』 の予習を兼ねて ( 笑 )、源平争乱が繰り広げられた平安末期当時の権力者・後白河法皇 が邸宅内に営んだ 持仏堂 に始まり、現在、後白河法皇坐像などを寺宝として伝える 元六條御所 ≪ 長講堂 ≫ ( ちょうこうどう : 通常非公開 ) へ。

こちらはまもなく 『 京の冬の旅 』 ( 1/7~3/18 ) で特別公開される予定で、らくたび でも 京都さんぽ ( 2/5 実施 : 詳細は こちら へ ) でお伺いする予定をしていますので、こうご期待ですね!

さらに、長講堂の隣りには ≪ 蓮光寺 ≫ ( れんこうじ : 通常非公開 ) と呼ばれる寺院が建っています。

駒止地蔵 ≪ 蓮光寺 ≫ ※地図は こちら へ

こちらの 蓮光寺 に祀られている 地蔵菩薩 は、平清盛 が 駒 ( 馬 ) で六条河原にさしかかった時、急にその場から動かなくなり、その地を掘ってみると地中から地蔵が出てきたことから 駒止地蔵 ( こまどめじぞう ) と呼ばれるようになったと伝えられています。

蓮光寺の駒札

ちなみに、蓮光寺には 戦国武将・長曽我部盛親 ( ちょうそかべ - もりちか ) の墓があり、大坂の陣で豊臣家と運命を共にし、最期は京都・六条河原 で 斬首 された武将の魂が静かに眠っています。

NHK大河ドラマ 『 平清盛 』、いよいよ次の日曜日から放送開始です! 六波羅蜜寺 や 三十三間堂 と並び、この辺りも源平争乱の時代を伝える社寺史跡が点在していますので、今年のホットスポットになりますね! ( 笑 )

2012年01月04日

仕事始め ・ 御用始め

正月三が日が終わり、年末年始の休暇が明けて今日 ( 4日 ) から仕事が始まる方も多いと思います。 民間企業では 『 仕事始め 』 と言いますが、官公庁では 『 御用始め 』 と言う場合があります。

御用 ( ごよう ) とは、本来は 宮中 や 幕府 ・ 政府 などの執務や仕事をあらわす言葉であり、そこから官公庁の年始の仕事始めを 「 御用始め 」 と呼ぶ習わしがありました。

しかし最近では、表現がかたくて古いということから、民間企業と同じ 「 仕事始め 」 と表現するようになってきました。

2012年01月04日

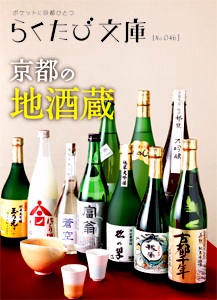

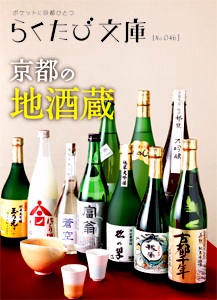

新刊発売! らくたび文庫 No.046 ≪ 京都の地酒蔵 ≫

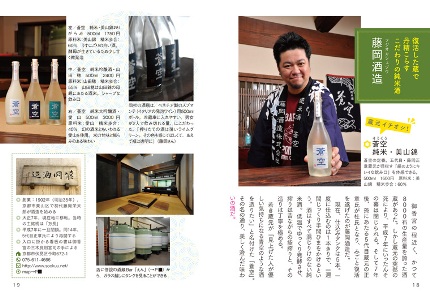

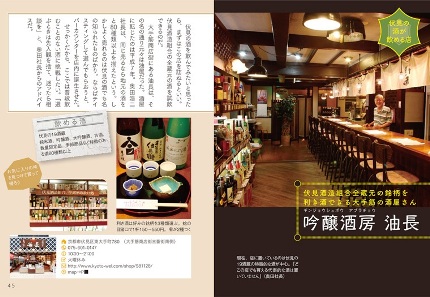

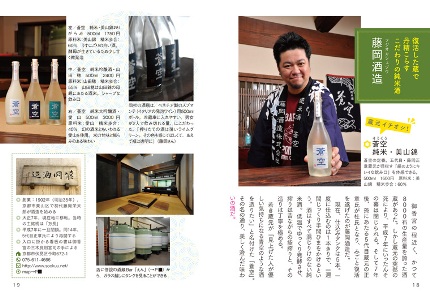

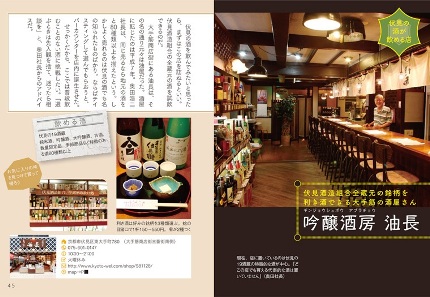

正月三が日、新年を祝して日本酒をたくさん飲まれた方も多いと思いますが、千年の都・京都 には古くから 酒造の伝統 が受け継がれ、伏見をはじめ京都府下の数多くの酒蔵が素晴らしい 地酒 を生み出しています。

本書は 京都府下のほぼすべての酒蔵を網羅 し、普段、なかなか表舞台に出ることのない、 蔵人の酒造りに対する想い や、おすすめ地酒 をたっぷり紹介しています。 京都の地酒がおいしく飲めるお店のガイド も掲載していますので、地酒をより深く味わえること間違いなし! の1冊です♪

らくたび文庫 最新刊

No.046 らくたび文庫

No.046 らくたび文庫

『 京都の地酒蔵 』

詳細は こちら へ

作り手の想いが伝わる

京都の地酒本です。

京都府下のほぼすべての酒蔵を網羅。 蔵人の酒造りに対する想いや、

おすすめ地酒を紹介。 京都のお酒をより深く味わえること1冊です♪

誌面例 : 京都の地酒蔵

誌面例 : 酒造ゆかりの社寺

誌面例 : 京都の地酒が飲めるお店

新春に日本酒は欠かせないもの!

寒い冬に京都の地酒を飲んで、身を清め、心を温めましょう♪

全国の主な書店店頭で好評発売中です、ぜひご愛読ください! 若村

本書は 京都府下のほぼすべての酒蔵を網羅 し、普段、なかなか表舞台に出ることのない、 蔵人の酒造りに対する想い や、おすすめ地酒 をたっぷり紹介しています。 京都の地酒がおいしく飲めるお店のガイド も掲載していますので、地酒をより深く味わえること間違いなし! の1冊です♪

らくたび文庫 最新刊

No.046 らくたび文庫

No.046 らくたび文庫『 京都の地酒蔵 』

詳細は こちら へ

作り手の想いが伝わる

京都の地酒本です。

京都府下のほぼすべての酒蔵を網羅。 蔵人の酒造りに対する想いや、

おすすめ地酒を紹介。 京都のお酒をより深く味わえること1冊です♪

誌面例 : 京都の地酒蔵

誌面例 : 酒造ゆかりの社寺

誌面例 : 京都の地酒が飲めるお店

新春に日本酒は欠かせないもの!

寒い冬に京都の地酒を飲んで、身を清め、心を温めましょう♪

全国の主な書店店頭で好評発売中です、ぜひご愛読ください! 若村

2012年01月04日

新春・辰年ゆかりの三大 「 龍の寺 」 初詣ツアー 若村同行

★★★ 高島屋カード会員限定オリジナルツアー ★★★

1月21日(土) 日帰りバスツアー

洛を旅する 「 らくたび 」 若村と行く

新春・辰年ゆかりの三大 「 龍の寺 」 初詣

京料理 「 六盛 」 と 東寺 「 初弘法 」 へ

新春・辰年にちなんで、約108畳にもおよぶ法堂天井・ 双龍図 の 建仁寺、堂内中央で手をたたくと天井に反響して音が返ってくる 鳴き龍 として有名な 蟠龍図 の 相国寺、龍の庭 で知られる非公開寺院・東福寺 龍吟庵 の3つの 龍の寺 へご案内します。そして、昼食は 京料理・六盛 の 名物・手をけ弁当 と、料亭手作りの 京の白味噌雑煮 をご賞味ください♪

■ 行程

● 1/21(土) 大阪発 : 難波 == 梅田 == 東福寺 龍吟庵・龍の庭 - 昼食 ( 京料理・六盛 ) - 建仁寺・双龍図 - 相国寺・蟠龍図 - 東寺・初弘法 == 梅田 == 難波 : 大阪着

■ クラブツーリズム・関西テーマ旅行センター

問い合わせ&お申込みは 06-6733-0090 まで

※ツアー内容の詳細は こちら へ

※高島屋カード会員限定のオリジナルツアーです

ぜひ、皆さんのご参加をお待ちしています♪ 若村

1月21日(土) 日帰りバスツアー

洛を旅する 「 らくたび 」 若村と行く

新春・辰年ゆかりの三大 「 龍の寺 」 初詣

京料理 「 六盛 」 と 東寺 「 初弘法 」 へ

新春・辰年にちなんで、約108畳にもおよぶ法堂天井・ 双龍図 の 建仁寺、堂内中央で手をたたくと天井に反響して音が返ってくる 鳴き龍 として有名な 蟠龍図 の 相国寺、龍の庭 で知られる非公開寺院・東福寺 龍吟庵 の3つの 龍の寺 へご案内します。そして、昼食は 京料理・六盛 の 名物・手をけ弁当 と、料亭手作りの 京の白味噌雑煮 をご賞味ください♪

■ 行程

● 1/21(土) 大阪発 : 難波 == 梅田 == 東福寺 龍吟庵・龍の庭 - 昼食 ( 京料理・六盛 ) - 建仁寺・双龍図 - 相国寺・蟠龍図 - 東寺・初弘法 == 梅田 == 難波 : 大阪着

■ クラブツーリズム・関西テーマ旅行センター

問い合わせ&お申込みは 06-6733-0090 まで

※ツアー内容の詳細は こちら へ

※高島屋カード会員限定のオリジナルツアーです

ぜひ、皆さんのご参加をお待ちしています♪ 若村

2012年01月03日

雑煮

京都の雑煮は 白味噌仕立て。

大晦日の夜に八坂神社で焚かれた神火 おけら火 を吉兆縄に移して家に持ち帰り、その神火で台所のかまどの火をおこして雑煮を焚きます。

『 雑煮 』 とは、神様にお供えした 神饌 ( しんせん : 神に供える食べ物 ) を神棚から下ろし、神様からの戴き物として ごった煮 にして食べる正月料理です。

雑煮を食べる時には両側が細くなった 柳箸 ( やなぎばし : 祝い箸ともいう ) を用いますが、これは一方で人間が、一方で神様が食事をするという、正月の習わしである 神人共食 を意味しています。