2012年06月12日

明治時代の近代庭園 ≪ 無鄰菴庭園 ≫

さてさて、南禅寺の境内を後にして、明治・大正時代の政治家で 「 最後の元老 」 と称された 山県有朋 ( やまがたありとも ) の旧別邸 「 無鄰菴 」 ( むりんあん ) に行ってきました。

無鄰菴庭園

花菖蒲が、深い紫色の花を咲かせています。

雨に洗われて、新緑がとっても輝いていました♪

■ 無鄰菴

公式HP : http://www.city.kyoto.jp/bunshi/bunka/murin_an/murin_an_top.html

無鄰菴庭園

花菖蒲が、深い紫色の花を咲かせています。

雨に洗われて、新緑がとっても輝いていました♪

■ 無鄰菴

公式HP : http://www.city.kyoto.jp/bunshi/bunka/murin_an/murin_an_top.html

2012年06月12日

江戸初期を代表する枯山水庭園 ≪ 金地院庭園 ≫

南禅院 で 鎌倉末期の池泉庭園 を鑑賞した後は、一気に時代と作風を変えて、小堀遠州 ( こぼりえんしゅう ) が作庭した、江戸初期を代表する枯山水庭園 が広がる 「 金地院 」 ( こんちいん ) を拝観しました。

金地院庭園

巨石を配した 鶴島・亀島 から 「 鶴亀の庭 」 とも称されています。

亀島

鶴島

枯山水庭園のほかに、入口に近い池泉庭園には 睡蓮 の花も!

池のほとりには 半夏生 ( はんげしょう ) と 花菖蒲 ( はなしょうぶ ) もあり、こちらは見頃まであと少し・・・という感じです。

紫陽花 も、美しい花を咲かせていました!

雨に濡れた紫陽花も、また風情たっぷりです。

梅雨の季節の庭園は、雨に濡れて趣きを増して素敵です♪

金地院庭園

巨石を配した 鶴島・亀島 から 「 鶴亀の庭 」 とも称されています。

亀島

鶴島

枯山水庭園のほかに、入口に近い池泉庭園には 睡蓮 の花も!

池のほとりには 半夏生 ( はんげしょう ) と 花菖蒲 ( はなしょうぶ ) もあり、こちらは見頃まであと少し・・・という感じです。

紫陽花 も、美しい花を咲かせていました!

雨に濡れた紫陽花も、また風情たっぷりです。

梅雨の季節の庭園は、雨に濡れて趣きを増して素敵です♪

2012年06月12日

鎌倉末期の名勝・池泉庭園 ≪ 南禅院庭園 ≫

今日は梅雨らしい雨が降るなか、京都リビング 主催となる現地散策講座が開催されて、雨で輝く庭園美 を訪ねて南禅寺の 「 南禅院 」 と 「 金地院 」、そして山県有朋の旧別邸 「 無鄰菴 」 へ行ってきました!

鎌倉末期、亀山天皇が営んだ離宮 「 禅林寺殿 」 が禅寺に改められて 「 南禅寺 」 ( なんぜんじ ) となり、また 禅林寺殿の持仏堂 が 「 南禅院 」 ( なんぜんいん ) に受け継がれています。

南禅院庭園

庭園は亀山天皇が営んだ離宮の歴史を受け継ぐ、鎌倉末期の貴重な庭園の遺構とされ、今の季節は梅雨で苔が生き生きとして、とっても素敵な風景を見ることができます。

池には 睡蓮 が咲いていました♪

■ 南禅寺塔頭 「 南禅院 」

公式HP : http://www.nanzen.net/keidai_nanzenin.html

鎌倉末期、亀山天皇が営んだ離宮 「 禅林寺殿 」 が禅寺に改められて 「 南禅寺 」 ( なんぜんじ ) となり、また 禅林寺殿の持仏堂 が 「 南禅院 」 ( なんぜんいん ) に受け継がれています。

南禅院庭園

庭園は亀山天皇が営んだ離宮の歴史を受け継ぐ、鎌倉末期の貴重な庭園の遺構とされ、今の季節は梅雨で苔が生き生きとして、とっても素敵な風景を見ることができます。

池には 睡蓮 が咲いていました♪

■ 南禅寺塔頭 「 南禅院 」

公式HP : http://www.nanzen.net/keidai_nanzenin.html

2012年06月12日

あじさい

2012年06月12日

らくたび京都講座 ≪ 京都・千年の歴史 ≫

らくたび主催 - 大人の京都学講座 -

≪ 京都・千年の歴史 ≫ 1年間12回シリーズ

■ 6月16日(土) 第3回講座 ※1回単位で受講可能

≪ 平安時代・中期 ≫ -天皇の治世と華やかな貴族社会-

嵯峨天皇、宇多天皇、醍醐天皇など天皇による政治から、次第に権力を手にした貴族・藤原氏による摂関政治へと時代は移ろい、華やかな貴族社会が展開されました。今回は平安時代の前期から中期の歴史に迫ります!

● 講師 : 若村亮 ( らくたび代表取締役 )

● 会場 : 京染会館 ( 四条西洞院・北西角 ) 6階・大会議室2

http://www.kyozomekai.or.jp/access/index.html

● 時間 : 受付開始 17:15~ 講座 17:30~19:30

● テキスト : 毎回資料を配布します

● 受講料 : 一般/2,500円 会員/2,000円 学生/500円

※学生は社会人学生を除きます

※学生の方は学生証をご提示ください

● お申し込み

1、らくたびHP 下記サイトより

http://www.rakutabi.com/k_kouza_2010.html#waka1

2、電話 075-257-7321 ( 受付 9:00~18:00 )

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

らくたび主催 - 大人の京都学講座 -

らくたび主催 - 大人の京都学講座 -

≪ 京都・千年の歴史 ≫ 1年間12回シリーズ

■ 講座の主旨

千年の都と称される京都。太古の古代豪族の時代に歴史が始まり、平安遷都で天皇が住む都となってからは、つねに政治・文化の中心地として栄枯盛衰を積み重ねてきました。本講座では、時代別に歴史の流れをわかりやすく把握し、その歴史が刻まれた京都の残るゆかりの社寺史跡を紹介します。歴史的な背景や想いを知れば、京都の社寺史跡もまた違った魅力を感じさせてくれます。

■ 1年間の講座の詳細 ※毎月第3土曜日 ※ 1回単位で受講可能

4月 飛鳥・奈良時代 古代豪族・秦氏と賀茂氏の力

5月 平安時代・前期 平安京遷都と輝く平安新仏教

6月 平安時代・中期 天皇の治世と華やかな貴族社会

7月 平安時代・後期 貴族社会の衰退と末法思想の影

8月 平安時代・末期 上皇の院政と源平争乱の時代へ

9月 鎌倉時代 武家政権の樹立と鎌倉新仏教

10月 南北朝時代 南朝と北朝の対立から統一へ

11月 室町時代 足利政治の盛衰と文化の確立

12月 戦国時代 群雄割拠の動乱から全国統一へ

1月 江戸時代・前期 徳川将軍家の威光と泰平の時代

2月 江戸時代・後期 幕府政治の衰退から動乱の幕末へ

3月 明治時代以降 東京遷都の影響から殖産興業へ

≪ 京都・千年の歴史 ≫ 1年間12回シリーズ

■ 6月16日(土) 第3回講座 ※1回単位で受講可能

≪ 平安時代・中期 ≫ -天皇の治世と華やかな貴族社会-

嵯峨天皇、宇多天皇、醍醐天皇など天皇による政治から、次第に権力を手にした貴族・藤原氏による摂関政治へと時代は移ろい、華やかな貴族社会が展開されました。今回は平安時代の前期から中期の歴史に迫ります!

● 講師 : 若村亮 ( らくたび代表取締役 )

● 会場 : 京染会館 ( 四条西洞院・北西角 ) 6階・大会議室2

http://www.kyozomekai.or.jp/access/index.html

● 時間 : 受付開始 17:15~ 講座 17:30~19:30

● テキスト : 毎回資料を配布します

● 受講料 : 一般/2,500円 会員/2,000円 学生/500円

※学生は社会人学生を除きます

※学生の方は学生証をご提示ください

● お申し込み

1、らくたびHP 下記サイトより

http://www.rakutabi.com/k_kouza_2010.html#waka1

2、電話 075-257-7321 ( 受付 9:00~18:00 )

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

らくたび主催 - 大人の京都学講座 -

らくたび主催 - 大人の京都学講座 -≪ 京都・千年の歴史 ≫ 1年間12回シリーズ

■ 講座の主旨

千年の都と称される京都。太古の古代豪族の時代に歴史が始まり、平安遷都で天皇が住む都となってからは、つねに政治・文化の中心地として栄枯盛衰を積み重ねてきました。本講座では、時代別に歴史の流れをわかりやすく把握し、その歴史が刻まれた京都の残るゆかりの社寺史跡を紹介します。歴史的な背景や想いを知れば、京都の社寺史跡もまた違った魅力を感じさせてくれます。

■ 1年間の講座の詳細 ※毎月第3土曜日 ※ 1回単位で受講可能

4月 飛鳥・奈良時代 古代豪族・秦氏と賀茂氏の力

5月 平安時代・前期 平安京遷都と輝く平安新仏教

6月 平安時代・中期 天皇の治世と華やかな貴族社会

7月 平安時代・後期 貴族社会の衰退と末法思想の影

8月 平安時代・末期 上皇の院政と源平争乱の時代へ

9月 鎌倉時代 武家政権の樹立と鎌倉新仏教

10月 南北朝時代 南朝と北朝の対立から統一へ

11月 室町時代 足利政治の盛衰と文化の確立

12月 戦国時代 群雄割拠の動乱から全国統一へ

1月 江戸時代・前期 徳川将軍家の威光と泰平の時代

2月 江戸時代・後期 幕府政治の衰退から動乱の幕末へ

3月 明治時代以降 東京遷都の影響から殖産興業へ

2012年06月12日

東京・多摩あるき ③ ≪ 新選組局長・近藤勇 生家跡 ≫

続いて、多摩地方と京都のつながりといえば、新選組 の 局長 として歴史に名を刻んだ 近藤勇 ( こんどういさみ ) の 生家跡 や 菩提寺 です!

近藤勇 像

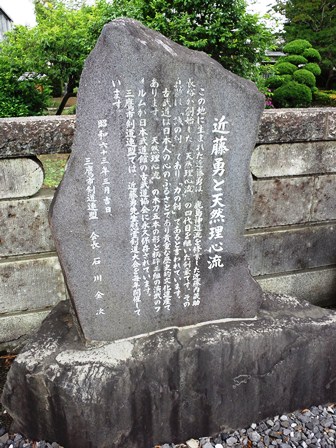

近藤勇と天然理心流 碑

近藤家菩提寺 「 龍源寺 」

龍源寺・本堂

境内の奥には 近藤家の墓 があり・・・

近藤勇の墓 もあり、静かに眠っていました。。

さて、少し歩いたところに、近藤勇の生家跡 が! 産湯の井戸 も♪

隣りには、近藤勇を称えた神社も。

副長・土方歳三 の生家は学生時代に訪ねたことがありましたが、局長・近藤勇 の生家跡は今回、初めて訪ねました。 学生時代、理系であった私のハートに、歴史に目覚める炎を灯した新選組の歴史と足跡。 これで近藤勇と土方歳三の生家をどちらも訪ねたことになり、今回の近藤勇ゆかりの地を巡ったことは、ずーっと忘れない思い出になるでしょう! ( 笑 )

近藤勇 像

近藤勇と天然理心流 碑

近藤家菩提寺 「 龍源寺 」

龍源寺・本堂

境内の奥には 近藤家の墓 があり・・・

近藤勇の墓 もあり、静かに眠っていました。。

さて、少し歩いたところに、近藤勇の生家跡 が! 産湯の井戸 も♪

隣りには、近藤勇を称えた神社も。

副長・土方歳三 の生家は学生時代に訪ねたことがありましたが、局長・近藤勇 の生家跡は今回、初めて訪ねました。 学生時代、理系であった私のハートに、歴史に目覚める炎を灯した新選組の歴史と足跡。 これで近藤勇と土方歳三の生家をどちらも訪ねたことになり、今回の近藤勇ゆかりの地を巡ったことは、ずーっと忘れない思い出になるでしょう! ( 笑 )

2012年06月12日

東京・多摩あるき ② ≪ 深大寺&名物・深大寺蕎麦 ≫

さて、布多天神社 から歩いて、天台宗の古刹・深大寺 ( じんだいじ ) へ!

以前、東京上野の 寛永寺 を訪ねた際に、ここ 深大寺の歴史 と、さらに 名物 として 深大寺蕎麦 があることを知り、これはぜひ行ってみたいなぁ! と思っていましたが、まさかこんなに早く深大寺の参拝が実現するとは♪

この辺りは米作りには適さない土地で、その代わりに蕎麦を作り始めて名物になったともいわれ、とにかく現在、門前町は蕎麦のお店がズラリ! です ( 笑 )

江戸末期の文久年間に創業した 深大寺蕎麦 「 嶋田家 」 へ。

暑い日だったので、ツルッとした喉越しを期待して 「 とろろ蕎麦 」 を♪

名物・深大寺蕎麦 です!

とろろも、とろとろです ( 笑 )

さて、深大寺蕎麦を美味しくいただいた後は、いよいよ 深大寺 へ。

趣きある山門です!

植木屋さんからの信仰が厚いのでしょうか、「 木 」 の文字を象った面白い形の灯明台 ( ? ) がありました ( 笑 )

さすが蕎麦が名物の地、日本唯一の 「 そば守観音 」 が祀られています!

「 そばつゆ 」 の瓶を持っているのでしょうか~ ( 笑 )

元三大師堂です。

名物の深大寺蕎麦も美味しく、念願の深大寺を参拝しました♪

以前、東京上野の 寛永寺 を訪ねた際に、ここ 深大寺の歴史 と、さらに 名物 として 深大寺蕎麦 があることを知り、これはぜひ行ってみたいなぁ! と思っていましたが、まさかこんなに早く深大寺の参拝が実現するとは♪

この辺りは米作りには適さない土地で、その代わりに蕎麦を作り始めて名物になったともいわれ、とにかく現在、門前町は蕎麦のお店がズラリ! です ( 笑 )

江戸末期の文久年間に創業した 深大寺蕎麦 「 嶋田家 」 へ。

暑い日だったので、ツルッとした喉越しを期待して 「 とろろ蕎麦 」 を♪

名物・深大寺蕎麦 です!

とろろも、とろとろです ( 笑 )

さて、深大寺蕎麦を美味しくいただいた後は、いよいよ 深大寺 へ。

趣きある山門です!

植木屋さんからの信仰が厚いのでしょうか、「 木 」 の文字を象った面白い形の灯明台 ( ? ) がありました ( 笑 )

さすが蕎麦が名物の地、日本唯一の 「 そば守観音 」 が祀られています!

「 そばつゆ 」 の瓶を持っているのでしょうか~ ( 笑 )

元三大師堂です。

名物の深大寺蕎麦も美味しく、念願の深大寺を参拝しました♪