2011年08月31日

京菓子

2011年08月30日

陽成天皇

2011年08月30日

【 東京 】 2011年9月 プランタン銀座 スペシャル講座

2011年9月 東京 プランタン銀座 とっておきレクチャー

≪ 魔界都市・京都 ≫

千年の都に巣くう怨霊の影

千年の都に巣くう怨霊の影

9月8日(木)、東京・プランタン銀座において、

残暑が厳しい季節に背筋が寒くなる歴史をお届けする、

とっておきの魔界レクチャーを行います!

残暑が厳しい季節に背筋が寒くなる歴史をお届けする、

とっておきの魔界レクチャーを行います!

いつの時代も雅な京都。そんな京都にも古い都ならではの様々な魔界伝説がそこかしこに存在します。はんなり美しい表面上からはうかがい知ることのできない京都の影の部分を、ゆかりのスポットとともにご紹介します。いつもとは違う、ディープな京都を体感してみてください。。。

■ 講座名

京都レクチャー < 魔界伝説編 >

■ 講師

若村 亮 ( 京都の旅 (株) らくたび代表取締役 )

■ 講座日程

9月8日 ( 木 ) 18:45 ~ 20:45

■ 講座場所

プランタン銀座 ( アクセスは こちら へ )

■ 受講料

3465円 ( 京菓子付き / 入会金不要 )

■ 詳細・お申込みは・・・

1、 お電話でのお申込みは・・・

電話 / エコールプランタン 03-3567-7235

2、 エコールプランタンのHPは こちら をご覧ください。

2011年08月30日

第2弾・江戸たび ≪ 上野さんぽ&寛永寺 ≫

9/11(日) 第2弾・江戸たび ※詳細は こちら へ

昨年秋の 第1弾・江戸城さんぽ に続いて、第2弾 は 上野公園 や 不忍池 を散策して史跡を巡り、徳川将軍家の菩提寺 として 最後の将軍・第15代・徳川慶喜 も眠る 寛永寺 へ。 谷中の墓地には徳川慶喜をはじめとして、老中・阿部正弘 や 幕末四賢侯のひとり・伊達宗城 の墓も並びます。 江戸の栄華から幕末の動乱まで、上野界隈を歩く奥深い江戸たびを開催します。

また、昼食では 文豪・森鴎外 ゆかりの旅館・鴎外荘 で美味しい料理をいただきながら 懇親会 を催します。 締め切りが 明日 8/31(水) となっていますので、ご興味のある方はぜひご検討ください♪ 皆さまのご参加をお待ちしています~! らくたび・若村

9/11(日) 江戸たび : 詳細は こちら へ

昨年秋の 第1弾・江戸城さんぽ に続いて、第2弾 は 上野公園 や 不忍池 を散策して史跡を巡り、徳川将軍家の菩提寺 として 最後の将軍・第15代・徳川慶喜 も眠る 寛永寺 へ。 谷中の墓地には徳川慶喜をはじめとして、老中・阿部正弘 や 幕末四賢侯のひとり・伊達宗城 の墓も並びます。 江戸の栄華から幕末の動乱まで、上野界隈を歩く奥深い江戸たびを開催します。

また、昼食では 文豪・森鴎外 ゆかりの旅館・鴎外荘 で美味しい料理をいただきながら 懇親会 を催します。 締め切りが 明日 8/31(水) となっていますので、ご興味のある方はぜひご検討ください♪ 皆さまのご参加をお待ちしています~! らくたび・若村

9/11(日) 江戸たび : 詳細は こちら へ

2011年08月30日

≪ ふだん着の京都 ≫ Hanako 最新号は京都特集!

マガジンハウスが出版する情報系雑誌 ≪ Hanako ≫。

最新号は “ ふだん着の京都。 ” と題した京都特集が

掲載されていて、らくたびもちょっとお手伝いをさせて

いただきました♪

お手伝いをさせていただいたのは特集内の “ 体験 ”。

京都でできる様々な体験教室やカルチャーをご紹介して

いるページで、スタッフの佐藤さんが実際に体験している

様子を撮影して記事にしています。

左上に佐藤さん本人が登場しています ( 笑 )

ぜひ、Hanako 最新号 をご覧ください!

マガジンハウス ≪ Hanako ≫ : 公式HPは こちら へ

最新号は “ ふだん着の京都。 ” と題した京都特集が

掲載されていて、らくたびもちょっとお手伝いをさせて

いただきました♪

お手伝いをさせていただいたのは特集内の “ 体験 ”。

京都でできる様々な体験教室やカルチャーをご紹介して

いるページで、スタッフの佐藤さんが実際に体験している

様子を撮影して記事にしています。

左上に佐藤さん本人が登場しています ( 笑 )

ぜひ、Hanako 最新号 をご覧ください!

マガジンハウス ≪ Hanako ≫ : 公式HPは こちら へ

2011年08月29日

六孫王

『 六孫王 』

『 六孫王 』平安初期の皇族に生まれた 貞純親王 ( さだすみしんのう ) は、第56代・清和天皇 ( せいわてんのう ) の 六男 として生まれ、さらに貞純親王がもうけた子は、六男がもうけた清和天皇の 孫 ということから 『 六孫王 』 ( ろくそんのう ) と称されました。

六孫王は、後に皇族を離れて 清和源氏の祖 となる 源経基 ( みなもとのつねもと ) と称し、京都駅の西あたりに邸宅を持っていたことから、現在も当地の 六孫王神社 に祭神として祀られています。

2011年08月29日

朝日新聞・朝刊 生活欄 ≪ 古地図を歩く ≫

本日 ( 8/29 ) の朝日新聞・朝刊、生活欄に “ 古地図を歩く ” と

いう連載記事が掲載されていますが、今回は京都や大阪の話題

が掲載され、8月上旬に受けた取材が掲載されています ( 笑 )

ちょうど関東の朝日カルチャーセンターで京都の洛中洛外図など

古地図にまつわる講座を開講したことがあり、その関係で東京の

記者が京都まで取材に来られまして、今回の掲載となりました。

洛中洛外図などの古地図には、現代の京都と変わらぬ社寺が

見られたり、すでに焼失などでその姿を失った幻の社寺などが

描かれていたりなど、面白い魅力が満載です♪

ぜひ本日の朝日新聞・朝刊の生活欄をご覧ください~。

いう連載記事が掲載されていますが、今回は京都や大阪の話題

が掲載され、8月上旬に受けた取材が掲載されています ( 笑 )

ちょうど関東の朝日カルチャーセンターで京都の洛中洛外図など

古地図にまつわる講座を開講したことがあり、その関係で東京の

記者が京都まで取材に来られまして、今回の掲載となりました。

洛中洛外図などの古地図には、現代の京都と変わらぬ社寺が

見られたり、すでに焼失などでその姿を失った幻の社寺などが

描かれていたりなど、面白い魅力が満載です♪

ぜひ本日の朝日新聞・朝刊の生活欄をご覧ください~。

2011年08月29日

貴船神社

貴船の川床で美味しい京料理をいただいた後は、もちろん

しっかりと 貴船神社 の参拝もしてきました ( 笑 )

貴船の地は鴨川の水源地にもあたることから、古くから

水の神様として崇められてきました。

“ 水占みくじ ” は、水に浮かべるとおみくじの文字が浮かび

上がることから、参拝者は水に紙を浮かべて占っています。

“ きふね ” は “ 木生根 ” ( きぶね ) に由来するともいい、

辺り一帯は深い樹木に覆われています。

最近ではパワースポットとして多くの参拝者が来ていますが、

この大きな御神木な見ているだけでも、大自然からあふれる

パワーを感じますね! ( 笑 )

さぁ、このパワーで厳しい残暑も乗り越えたいですね!

しっかりと 貴船神社 の参拝もしてきました ( 笑 )

貴船の地は鴨川の水源地にもあたることから、古くから

水の神様として崇められてきました。

“ 水占みくじ ” は、水に浮かべるとおみくじの文字が浮かび

上がることから、参拝者は水に紙を浮かべて占っています。

“ きふね ” は “ 木生根 ” ( きぶね ) に由来するともいい、

辺り一帯は深い樹木に覆われています。

最近ではパワースポットとして多くの参拝者が来ていますが、

この大きな御神木な見ているだけでも、大自然からあふれる

パワーを感じますね! ( 笑 )

さぁ、このパワーで厳しい残暑も乗り越えたいですね!

2011年08月29日

≪ 料理旅館 ひろや ≫ in 京都・貴船の川床

今日は ≪ 京都の隠れた社寺と四季の味めぐり ≫ の

散策が催されて、真夏の晴天の下、京都の奥座敷 として

賑わう 貴船の川床 へ行ってきました♪

こちらは貴船の川床のお店の中でも、最も古い歴史を誇る

お店のひとつである 料理旅館・ひろや さんです。

貴船川の上に床が設けられ、涼しげな川の流れを楽しみ

ながら、美味しい京料理をいただきました♪

こちらは抹茶がかかった 冷たい茶碗蒸し です。

お造り

やはり夏は 素麺 ですね、ツルッといただきました ( 笑 )

鮎の塩焼き、とっても柔らかくて、頭からしっぽまで、

残すところ無く、すべていただきました!

揚げ物

小鉢

デザート

貴船の川床 は、京の夏の風物詩。 夏らしく浴衣を着て、

市内の喧噪を忘れて、夏の素敵なひとときを過ごしました!

料理旅館 ひろや : 公式HPは こちら へ

散策が催されて、真夏の晴天の下、京都の奥座敷 として

賑わう 貴船の川床 へ行ってきました♪

こちらは貴船の川床のお店の中でも、最も古い歴史を誇る

お店のひとつである 料理旅館・ひろや さんです。

貴船川の上に床が設けられ、涼しげな川の流れを楽しみ

ながら、美味しい京料理をいただきました♪

こちらは抹茶がかかった 冷たい茶碗蒸し です。

お造り

やはり夏は 素麺 ですね、ツルッといただきました ( 笑 )

鮎の塩焼き、とっても柔らかくて、頭からしっぽまで、

残すところ無く、すべていただきました!

揚げ物

小鉢

デザート

貴船の川床 は、京の夏の風物詩。 夏らしく浴衣を着て、

市内の喧噪を忘れて、夏の素敵なひとときを過ごしました!

料理旅館 ひろや : 公式HPは こちら へ

2011年08月29日

真夏の京都さんぽ! in 西陣 & 船岡山

昨日は 真夏の暑い京都を歩こう! という散策を実施して、

歴史と伝統を誇る西陣界隈を歩いて歴史ある社寺や町を

参拝・見学しながら歩き、その後に船岡山に鎮座する、

織田信長を祭神に祀る建勲神社を参拝しました。

西陣といえば日蓮宗の大寺院が建ち並び、こちらは夏に

美しい芙蓉の花を咲かせる 妙蓮寺 です♪

途中で大雨に遭いましたが、ほどなく止んで無事に散策を

続けることができ、雨で少しだけ涼しくなった西陣を歩き、

船岡山 の 建勲神社 ( たけいさおじんじゃ ) の参拝へ。

さすがに船岡山を登って汗をかいたので、今回の散策の

最後にはなんと 京都さんぽ初の銭湯へ! ( 笑 )

銭湯は・・・ という方のためにも、ここで 銭湯派 と カフェ派 に

分かれましたが、男性陣がほぼ銭湯、女性陣が全員カフェと

いうことになりました ( 笑 )

船岡温泉 といえば、京都では有名な銭湯で、大正時代に

料亭を営んだ建物が昭和になって銭湯として利用されて

いることから、脱衣所などの欄間や天井には素晴らしい

装飾の透かし彫りや絵画が施されているんです!

入り口からして、歴史と伝統を感じる雰囲気です~。

さすがに銭湯内の写真は・・・ ということで、風呂上がりの

コーヒー牛乳の写真を~。 懐かしい味でした ( 笑 )

※船岡温泉については、外部サイトの こちら へ

さて、ここで一次解散となりましたが、この日の企画はまだ

終わりではなく、二次企画は 上七軒のビアガーデンへ!

という、夏ならではの企画でした。

夏の暑い京都を歩いて汗をかいて、銭湯に入ってサッパリ

して、最後は花街・上七軒のビアガーデンで喉を潤すという、

やってみたかった企画を実現してみました! ご参加をいた

だきました皆様、ありがとうございました。 また来年の夏も

夏ならではの企画を実施してみたいと思います ( 笑 )

上七軒・ビアガーデン : 公式HPは こちら へ

歴史と伝統を誇る西陣界隈を歩いて歴史ある社寺や町を

参拝・見学しながら歩き、その後に船岡山に鎮座する、

織田信長を祭神に祀る建勲神社を参拝しました。

西陣といえば日蓮宗の大寺院が建ち並び、こちらは夏に

美しい芙蓉の花を咲かせる 妙蓮寺 です♪

途中で大雨に遭いましたが、ほどなく止んで無事に散策を

続けることができ、雨で少しだけ涼しくなった西陣を歩き、

船岡山 の 建勲神社 ( たけいさおじんじゃ ) の参拝へ。

さすがに船岡山を登って汗をかいたので、今回の散策の

最後にはなんと 京都さんぽ初の銭湯へ! ( 笑 )

銭湯は・・・ という方のためにも、ここで 銭湯派 と カフェ派 に

分かれましたが、男性陣がほぼ銭湯、女性陣が全員カフェと

いうことになりました ( 笑 )

船岡温泉 といえば、京都では有名な銭湯で、大正時代に

料亭を営んだ建物が昭和になって銭湯として利用されて

いることから、脱衣所などの欄間や天井には素晴らしい

装飾の透かし彫りや絵画が施されているんです!

入り口からして、歴史と伝統を感じる雰囲気です~。

さすがに銭湯内の写真は・・・ ということで、風呂上がりの

コーヒー牛乳の写真を~。 懐かしい味でした ( 笑 )

※船岡温泉については、外部サイトの こちら へ

さて、ここで一次解散となりましたが、この日の企画はまだ

終わりではなく、二次企画は 上七軒のビアガーデンへ!

という、夏ならではの企画でした。

夏の暑い京都を歩いて汗をかいて、銭湯に入ってサッパリ

して、最後は花街・上七軒のビアガーデンで喉を潤すという、

やってみたかった企画を実現してみました! ご参加をいた

だきました皆様、ありがとうございました。 また来年の夏も

夏ならではの企画を実施してみたいと思います ( 笑 )

上七軒・ビアガーデン : 公式HPは こちら へ

2011年08月28日

清和天皇

2011年08月27日

文徳天皇

2011年08月26日

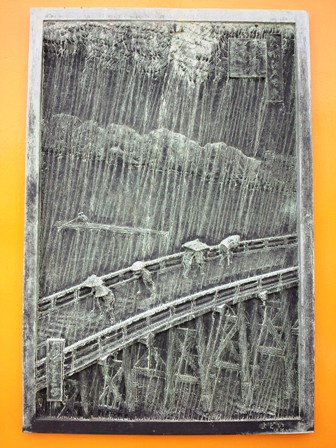

東京さんぽ ≪ 隅田川・新大橋 ≫

昨日まで東京に滞在して、講演などを行ってきました。

こちらは 東京 の 隅田川。 打ち合わせの後にちょっと

遠回りをして隅田川を渡ってみました♪ 京都の鴨川

とは違い、水がとうとうと流れています ( 笑 )

隅田川を渡るために通った橋が、こちらの 新大橋 です。

「 新大橋 」 と呼ばれていますが、最初に架橋されたのは

元禄6年 といいますので、西暦1693年 のことになります。

隅田川に架橋された三番目の橋で、「 大橋 」 と呼ばれた

両国橋 に続いて架けられた橋ということで 「 新大橋 」 と

名付けられたそうです。 昔の橋の様子が銅板として橋に

刻まれていました。

お~っ、隅田川 の クルーズ船 がやってきました!

最近、東京もあちこちと歩いてみています。 いつの日か

らくたび文庫 ならぬ 『 江戸たび文庫 』 も書けるよう・・・

なんてのは冗談ですが、東京歩きも楽しいですね ( 笑 )

次回の東京出張時は、いよいよ 上野 や 寛永寺 をめぐる

江戸たび ( 詳細はこちら ) です! ぜひご参加ください♪

こちらは 東京 の 隅田川。 打ち合わせの後にちょっと

遠回りをして隅田川を渡ってみました♪ 京都の鴨川

とは違い、水がとうとうと流れています ( 笑 )

隅田川を渡るために通った橋が、こちらの 新大橋 です。

「 新大橋 」 と呼ばれていますが、最初に架橋されたのは

元禄6年 といいますので、西暦1693年 のことになります。

隅田川に架橋された三番目の橋で、「 大橋 」 と呼ばれた

両国橋 に続いて架けられた橋ということで 「 新大橋 」 と

名付けられたそうです。 昔の橋の様子が銅板として橋に

刻まれていました。

お~っ、隅田川 の クルーズ船 がやってきました!

最近、東京もあちこちと歩いてみています。 いつの日か

らくたび文庫 ならぬ 『 江戸たび文庫 』 も書けるよう・・・

なんてのは冗談ですが、東京歩きも楽しいですね ( 笑 )

次回の東京出張時は、いよいよ 上野 や 寛永寺 をめぐる

江戸たび ( 詳細はこちら ) です! ぜひご参加ください♪

2011年08月26日

根本中堂

2011年08月25日

文殊菩薩

2011年08月24日

新島旧邸

2011年08月23日

平等院

2011年08月22日

金閣寺

2011年08月21日

六地蔵めぐり

地蔵菩薩 は、釈迦が亡くなった後、弥勒菩薩が如来となって出現するまでの 無仏世界 の間、六道を巡って苦しむ人びとを救済してくれる菩薩 とされています。

六道の入り口に立って人びとの救済にあたるという 『 六地蔵 』 への信仰から、村や墓地の境界に六地蔵が祀られるようになりました。

京の都の街道入り口にも六地蔵の信仰があり、8月22日~23日にかけて六地蔵を巡拝して厄病退散や福徳招来を願う伝統行事が行われます。

『 六地蔵めぐり 』

8月22日 ~ 23日

街道沿いにある六ヶ所のお地蔵さんを巡拝

奈良街道 伏見六地蔵 大善寺

大坂街道 鳥羽地蔵 浄禅寺

山陰街道 桂地蔵 地蔵寺

周山街道 常盤地蔵 源光寺

鞍馬街道 鞍馬口地蔵 上善寺

東海道 山科地蔵 徳林庵

2011年08月20日

衣笠山

2011年08月19日

宗像三女神

2011年08月18日

豊臣秀吉

2011年08月18日

京朝スタイル ≪ 町家で給茶 & 早朝町家見学・貸室 ≫

= 京朝スタイル =

≪ 町家で給茶 & 早朝町家見学・貸室 ≫

京都市では、夜型生活を見直して、エネルギー消費量の少ない朝型の生活への転換を推奨するため、「 朝早く起きて、夜は早く寝る 」 という自然のサイクルに沿った、京都発の朝型のライフスタイルを = 京朝スタイル = ( きょうあさスタイル ) と命名して取組を昨年度から実施しています。

京都市 = 京朝スタイル =

http://www.city.kyoto.lg.jp/kankyo/page/0000103633.html

四条京町家 でも 連動企画 として ≪ 町家で給茶 & 早朝町家見学・貸室 ≫ を本日から実施することになりました!

今、ビジネスパーソンを中心に、節電 や 時間の有効活用 といったことを背景に 朝活 が流行しているそうで、四条京町家でも ① マイボトル持参者への給茶サービス ② 早朝の貸室・見学開放 を実施し、皆さんの朝活を応援します!

朝の京町家、打ち水をした奥庭は涼やかで清々しいです♪

早朝の貸室も朝活応援でお得になっていますので、ぜひ朝ならではの活動や催しに活用してみてください。

マイボトル持参者への冷たいほうじちゃの給茶サービスとして 300ml を 100円 で提供しますが、簡単な朝活アンケートにお答えいただいた方には無料で提供します~♪

ぜひ皆さん、ちょっとだけ生活を見直して、朝の時間を素敵な一日の始まりの時間に変えてみませんか? ( 笑 )

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

= 京朝スタイル = in 四条京町家

≪ 町家で給茶 & 早朝町家見学・貸室 ≫ 概要

1.実施期間

2011年8月18日(木)~9月9日(金)の月火木金曜日

2.事業概要

① マイボトル持参者に冷たいほうじ茶サービス

300ml相当100円にて提供いたします。

なお、簡単なアンケートにお答えいただいた方は

無料で提供いたします。

② 朝の貸室及び見学開放

期間中6:30~8:30の間で、貸室・町家見学のために開放します。

この時間帯のご利用でエアコンを使用せず、

かつ簡単なアンケートにお答えいただいた場合、通常1階1500円

2階1000円の貸室使用料を500円とします。

( 見学は無料、貸室料金はいずれも1時間あたり )

また、希望者は打ち水体験もできます。

お気軽にスタッフにお申し付けください。

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

≪ 町家で給茶 & 早朝町家見学・貸室 ≫

京都市では、夜型生活を見直して、エネルギー消費量の少ない朝型の生活への転換を推奨するため、「 朝早く起きて、夜は早く寝る 」 という自然のサイクルに沿った、京都発の朝型のライフスタイルを = 京朝スタイル = ( きょうあさスタイル ) と命名して取組を昨年度から実施しています。

京都市 = 京朝スタイル =

http://www.city.kyoto.lg.jp/kankyo/page/0000103633.html

四条京町家 でも 連動企画 として ≪ 町家で給茶 & 早朝町家見学・貸室 ≫ を本日から実施することになりました!

今、ビジネスパーソンを中心に、節電 や 時間の有効活用 といったことを背景に 朝活 が流行しているそうで、四条京町家でも ① マイボトル持参者への給茶サービス ② 早朝の貸室・見学開放 を実施し、皆さんの朝活を応援します!

朝の京町家、打ち水をした奥庭は涼やかで清々しいです♪

早朝の貸室も朝活応援でお得になっていますので、ぜひ朝ならではの活動や催しに活用してみてください。

マイボトル持参者への冷たいほうじちゃの給茶サービスとして 300ml を 100円 で提供しますが、簡単な朝活アンケートにお答えいただいた方には無料で提供します~♪

ぜひ皆さん、ちょっとだけ生活を見直して、朝の時間を素敵な一日の始まりの時間に変えてみませんか? ( 笑 )

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

= 京朝スタイル = in 四条京町家

≪ 町家で給茶 & 早朝町家見学・貸室 ≫ 概要

1.実施期間

2011年8月18日(木)~9月9日(金)の月火木金曜日

2.事業概要

① マイボトル持参者に冷たいほうじ茶サービス

300ml相当100円にて提供いたします。

なお、簡単なアンケートにお答えいただいた方は

無料で提供いたします。

② 朝の貸室及び見学開放

期間中6:30~8:30の間で、貸室・町家見学のために開放します。

この時間帯のご利用でエアコンを使用せず、

かつ簡単なアンケートにお答えいただいた場合、通常1階1500円

2階1000円の貸室使用料を500円とします。

( 見学は無料、貸室料金はいずれも1時間あたり )

また、希望者は打ち水体験もできます。

お気軽にスタッフにお申し付けください。

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

2011年08月17日

≪ 五山の送り火 ≫ 特別講演&ラジオ生中継

昨日、京都では ≪ 五山の送り火 ≫ が行われて、お精霊さんをあの世へ送る火が夜空を焦がしました。

五山の送り火にあわせて、ホテルモントレ京都 では 「 夏古都シリーズ 」 として 五山の送り火 について学ぶ 文化講演 が開催されて、このような素晴らしい部屋で 京都の盂蘭盆 ( お盆 ) や 五山の送り火の歴史・伝統・習わし について約90分ほど講演させていただきました。

講演が終わると、ホテル内にある 日本料理・隨縁亭 へ移動しまして、美味しい日本料理のディナータイムとなりました♪

夏から秋へ季節の移ろいを感じさせてくれる、虫駕籠をイメージした素敵な器に盛りつけられ、やはり五山の送り火は夏の終わりを感じさせてくれる行事であり、また秋の到来を感じる行事だなぁ、と改めて想いました。。

この後にKBS京都で五山の送り火の生中継がありましたので失礼ながら早めにホテルを退出しないといけませんでしたが、ホテルのスタッフの皆さんにご配慮をいただきまして、本来はゆっくりいただく日本料理ですが、後半の料理はすべて並べて一気にいただきまして、限られた時間でしたがすべての料理を美味しくいただくことができました。 ホテルモントレ京都さん、本当にありがとうございました♪ ( 笑 )

ホテルモントレ京都 日本料理・隨縁亭 : 公式HPは こちら へ

その後は KBS京都 へ移動して羽川さんの番組で五山の送り火を屋上から生中継しましたが、さすがに生中継しながら送り火の写真撮影はできませんでしたので、今年は送り火の写真はないんです、すいません~ ( 笑 )

今年は例年とは違った、素敵な送り火の一日を過ごすことができました♪

五山の送り火にあわせて、ホテルモントレ京都 では 「 夏古都シリーズ 」 として 五山の送り火 について学ぶ 文化講演 が開催されて、このような素晴らしい部屋で 京都の盂蘭盆 ( お盆 ) や 五山の送り火の歴史・伝統・習わし について約90分ほど講演させていただきました。

講演が終わると、ホテル内にある 日本料理・隨縁亭 へ移動しまして、美味しい日本料理のディナータイムとなりました♪

夏から秋へ季節の移ろいを感じさせてくれる、虫駕籠をイメージした素敵な器に盛りつけられ、やはり五山の送り火は夏の終わりを感じさせてくれる行事であり、また秋の到来を感じる行事だなぁ、と改めて想いました。。

この後にKBS京都で五山の送り火の生中継がありましたので失礼ながら早めにホテルを退出しないといけませんでしたが、ホテルのスタッフの皆さんにご配慮をいただきまして、本来はゆっくりいただく日本料理ですが、後半の料理はすべて並べて一気にいただきまして、限られた時間でしたがすべての料理を美味しくいただくことができました。 ホテルモントレ京都さん、本当にありがとうございました♪ ( 笑 )

ホテルモントレ京都 日本料理・隨縁亭 : 公式HPは こちら へ

その後は KBS京都 へ移動して羽川さんの番組で五山の送り火を屋上から生中継しましたが、さすがに生中継しながら送り火の写真撮影はできませんでしたので、今年は送り火の写真はないんです、すいません~ ( 笑 )

今年は例年とは違った、素敵な送り火の一日を過ごすことができました♪

2011年08月17日

八月一八日の政変

幕末の文久3 ( 1863 ) 年 8月18日、幕府勢力で 公武合体派 の 会津藩 と 薩摩藩 は、京都の中枢で勢力を広げていた 尊王攘夷派 の 長州藩 を京都から追放する 『 八月一八日の政変 』 を起こしました。

その翌日の8月19日には、長州藩とともに尊王攘夷を訴えていた 三条実美 など 七人の公卿 ( くぎょう : 公家 ) が人目を忍ぶように 都落ち して長州へと逃れることとなり、これが 七卿落ち ( しちきょうおち ) として歴史に刻まれています。

2011年08月16日

五山の送り火

『 五山の送り火 』

『 五山の送り火 』夏の夜空に浮かぶ 『 五山の送り火 』 は、盂蘭盆 ( うらぼん ) にあの世から帰って来た先祖の精霊を、再び あの世へ送り還す という 宗教行事 です。

夜空に火を焚いてあの世へ通じる暗い道を明るく照らし、先祖の精霊があの世へ無事に帰ることを願ってはじめられたとされています ( 諸説あり )。

16日 ( 今日 ) 午後8時に東山の大文字に点火されると、妙・法、船形、左大文字、鳥居形と、東から西へ位置する山々へと順次点火され、精霊を西方極楽浄土へと送り還します。

五山の送り火は 夏の風物詩 であり、また 夏の終わりを告げる伝統行事 です。

2011年08月15日

精霊馬

『 精霊馬 』

『 精霊馬 』お盆の上の供物の中で “ きゅうり ” と “ なす ” に楊枝をさしたものを 『 精霊馬 』 ( しょうりょううま ) と呼びます。

昔から 先祖の精霊 は 精霊馬に乗ってこの世とあの世を行き来する と伝えられてきました。

“ きゅうり ” に楊枝をさしたものを 馬 にたとえて、少しでも早く霊があの世から帰って来るように、また “ なす ” に楊枝をさしたものを 牛 にたとえて、お盆が終わってのんびりとあの世へ帰って行くように、との願いを込めてお供えしています。

2011年08月15日

夜の京都さんぽ ≪ 清水寺・千日詣 と 東大谷・万灯会 ≫

木曜日から土曜日まで2泊3日の東京講演が終わり、

昨夜に帰省ラッシュの波に乗って京都へ帰ってきて、

今日は暑い昼を避けて 夜の京都さんぽ へ~♪

まずは 清水寺・千日詣 へと向かい、普段は非公開の

本堂・内々陣に入って千日分の功徳をいただくために

しっかり参拝を行ってきました ( 笑 )

本堂前では、クラッシックの生演奏が行われて素敵な

音楽が奏でられ、辺りは幻想の世界となっていました。

今宵はとっても涼しい風が吹き、暑さもそれほど感じる

ことなく、石畳みが続く東山の京情緒あふれる道を歩い

て 東大谷・万灯会 へ。

盂蘭盆の期間中( 14日~16日 )に万灯会が行われ、

境内に約1万個の提灯に明かりが灯り、辺りは幻想の

世界となり、多くに人びとが墓参に訪れています。

今宵の京都さんぽにも多くの方のご参加をいただき、

ありがとうございました。

先祖の供養を行う行事がお盆ですが、いよいよ16日

には ≪ 京都・五山の送り火 ≫ が行われ、先祖の

精霊が再びあの世へ帰ることになります。

16日の夜は ラジオ出演 があり、羽川さんの番組の中で

送り火の生中継 を行いますので、ぜひ皆さん、16日の

夜はKBS京都ラジオ をお聴きください~♪

昨夜に帰省ラッシュの波に乗って京都へ帰ってきて、

今日は暑い昼を避けて 夜の京都さんぽ へ~♪

まずは 清水寺・千日詣 へと向かい、普段は非公開の

本堂・内々陣に入って千日分の功徳をいただくために

しっかり参拝を行ってきました ( 笑 )

本堂前では、クラッシックの生演奏が行われて素敵な

音楽が奏でられ、辺りは幻想の世界となっていました。

今宵はとっても涼しい風が吹き、暑さもそれほど感じる

ことなく、石畳みが続く東山の京情緒あふれる道を歩い

て 東大谷・万灯会 へ。

盂蘭盆の期間中( 14日~16日 )に万灯会が行われ、

境内に約1万個の提灯に明かりが灯り、辺りは幻想の

世界となり、多くに人びとが墓参に訪れています。

今宵の京都さんぽにも多くの方のご参加をいただき、

ありがとうございました。

先祖の供養を行う行事がお盆ですが、いよいよ16日

には ≪ 京都・五山の送り火 ≫ が行われ、先祖の

精霊が再びあの世へ帰ることになります。

16日の夜は ラジオ出演 があり、羽川さんの番組の中で

送り火の生中継 を行いますので、ぜひ皆さん、16日の

夜はKBS京都ラジオ をお聴きください~♪

2011年08月14日

清水寺・千日詣

2011年08月13日

東大谷・万灯会

真宗大谷派 ( 東本願寺 ) の 飛地境内 として 東山大谷 に広大な敷地を有する 『 大谷祖廟 』 ( おおたにそびょう : 通称・東大谷 ) は、宗祖・親鸞聖人の遺骨 をはじめ、全国各地の門徒の遺骨が御廟に納められています。

江戸初期に本願寺が東西に分立したことに伴い、寛文10 ( 1670 ) 年、現在地に東本願寺の廟所として移転・整備されました。

盂蘭盆の期間中 ( 8月14日~16日 ) には 『 万灯会 』 ( まんとうえ ) が執り行われ、境内に約1万個の提灯に明かりが灯ってあたりは幻想の世界となり、多くに人びとが墓参に訪れます。

地図 : 大谷祖廟